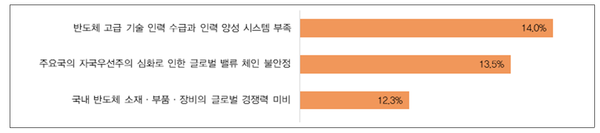

▲ 우리나라 반도체 산업에서 가장 우려되는 요소

▲ 우리나라 반도체 산업에서 가장 우려되는 요소

우리나라 반도체 소재·부품·장비 기술 수준이 선진국 대비 60% 그치는 것으로 나타났다. 전문가들은 반도체 소·부·장 국산화를 위한 R&D 투자 세제지원과 테스트베드 확대에 나서야 한다고 제언했다.

전국경제인연합회(이하 전경련, 회장 허창수)는 한국반도체디스플레이기술학회(회장 박재근)와 공동으로 한국반도체디스플레이기술학회 임원 및 회원 등 반도체 산업 전문가 100명(학계 60명, 산업계 40명)을 대상으로 한 설문조사 결과를 6일 공개했다.

설문 참여 전문가들은 반도체 설계 분야와 반도체 소재·부품·장비 경쟁력이 선진국 대비 60% 수준에 불과한 것으로 진단했다. 또한 ‘중국 정부 차원의 반도체 산업 집중 지원(85%)’, ‘TSMC 등 대만 파운드리 기업들의 대규모 투자(85%)’가 특히 위협 요인이 될 것으로 보고, ‘기업 투자에 대한 과감한 세제지원(23%)’을 포함해 반도체 산업 발전을 위한 실질적인 지원 대책 수립을 촉구했다.

주요 반도체 기술 및 밸류체인 분야별로 최고의 선도 국가(기업)의 수준을 100으로 볼 때, 우리나라 반도체의 기술 경쟁력을 비교한 결과, △인공지능 반도체 소프트웨어(56) △인공지능 반도체 설계(56) △차량용 반도체 설계(59) 등으로 4차 산업혁명 핵심기술로 꼽히는 분야가 가장 낮은 수준으로 조사됐다. 이어 △장비(60) △부품(63) △소재(65) 등 반도체 생산성과 품질을 좌우하는 요소들의 기술 수준도 낮게 평가됐다. 또한 모든 조사대상 반도체 분야에 걸쳐 ‘설계’는 ‘공정’보다 상대적으로 경쟁력이 취약한 것으로 진단됐다.

기술 경쟁력이 낮은 분야일수록 인력도 더욱 부족한 것으로 나타났다. 반도체 산업 현장의 전문 인력 수요(100) 대비 국내 수급 현황에 대해서도 △인공지능 반도체 설계(55) △차량용 반도체 설계(55) △인공지능 반도체 소프트웨어(56) 부문의 인력난이 가장 심각한 것으로 인식됐다. 또한 메모리반도체의 설계(75) 및 공정(84) 인력도 부족한 것으로 조사됐다.

우리 반도체 기업에 가장 부정적 영향을 미치는 것으로 응답자의 85%가 중국 정부 주도 지원·대만 기업의 대규모 투자를 꼽았다. 반면 미국 정부의 글로벌 반도체 공급망 재편을 위한 지원에 대해서는 부정적(55%)인 시각 외에도 긍정적(39%)으로 보는 의견도 많았다.

우리나라 반도체 산업에서 가장 우려되는 점으로는 반도체 고급 기술 인력 수급 및 양성 시스템 부족(14%)이 가장 높게 나타났다. 또한 전문가들은 △주요국의 자국우선주의 심화로 인한 글로벌 밸류체인 불안정(13.5%) △국내 반도체 소재·부품·장비의 글로벌 경쟁력 미비(12.3%)도 우려된다고 꼽았다.

최근 정부와 국회 등에서 우리나라 반도체 산업 발전을 위한 법안 마련이 논의되고 있는 가운데, 반도체 전문가들은 ‘기업의 생산시설 및 연구개발(R&D) 투자에 대한 과감한 세제지원(23%)’ 을 가장 우선적으로 정책에 포함시켜야 한다고 응답했다. 이어 △반도체 소재·부품·장비 국산화 및 테스트베드 확대(18.7%) △중장기 인력 양성 계획(15.7%) △R&D 부문의 주52시간 근무제 유연성 강화(9.3%) △건설·환경·안전(중대재해기업처벌법, 화학물질관리법, 화학물질등록·평가법) 인허가 패스트트랙(8.7%) 등의 반영도 필요하다고 의견을 모았다.

박재근 한국반도체디스플레이기술학회장은 “미국 정부와 동일한 수준의 생산시설 투자 인센티브 지급, 환경·안전·건설의 인허가 패스트트랙 운영, 전기·용수·폐수 처리의 신속한 인프라 지원, 중대재해기업처벌법·화관법·화평법·근로기준법 등 4대 산업법 규제 완화, 차량용 반도체 신규 팹 설치, 연구개발 및 설계 분야의 우수한 인력 양성 프로그램이 필히 포함되어야 한다”고 했다.

한편, 전경련은 반도체 제조시설 및 R&D 투자에 대해 50%까지 세액공제 확대, 반도체 전문 인재 양성을 위한 반도체 관련 대학 전공 정원 확대 및 장학금 지원, 건설·환경·안전 관련 규제 완화와 인프라 구축 행정 지원 등 반도체 산업 발전을 위한 주요 정책과제의 개선을 건의했다.