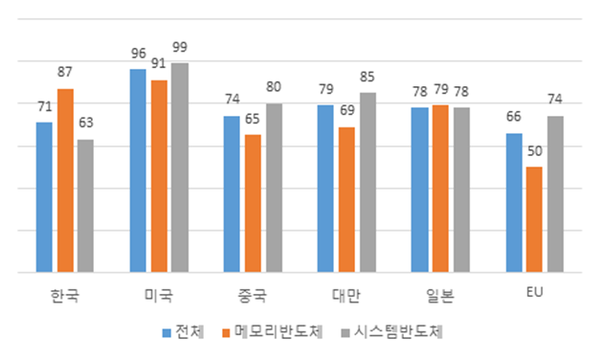

▲ 2021년 반도체산업의 경쟁우위 평가 결과 종합

▲ 2021년 반도체산업의 경쟁우위 평가 결과 종합한국 반도체산업의 경쟁력 강화를 위해서는 경쟁력이 우수한 메모리반도체 분야에 대한 지속적인 투자와 함께 가치사슬 전반을 강화하고, 경쟁열위에 있는 시스템반도체 분야를 세분화해 차별화된 육성 전략이 필요한 것으로 나타났다.

산업연구원(KIET, 원장 주현)은 최근 미·중 기술 분쟁 심화와 함께 반도체산업의 글로벌 공급망이 주요 쟁점이 되고 있는 가운데, 반도체산업 가치사슬별 주요국의 경쟁력을 비교·진단한 보고서 ‘반도체산업의 가치사슬별 경쟁력 진단과 정책 방향’을 3일 발표했다.

보고서에 따르면, 한국 반도체산업은 메모리반도체 분야의 경쟁력을 바탕으로 세계시장 점유율 2위로 높은 위상을 보이고 있으나, 반도체산업 가치사슬에서 나머지 분야가 모두 경쟁열위에 있어 종합경쟁력은 취약한 것으로 나타났다.

따라서 한국 반도체산업의 경쟁력을 높이기 위해서는 가치사슬 전반을 강화하고 경쟁열위에 있는 시스템반도체 분야의 육성을 위한 차별화된 전략이 필요하다고 밝혔다.

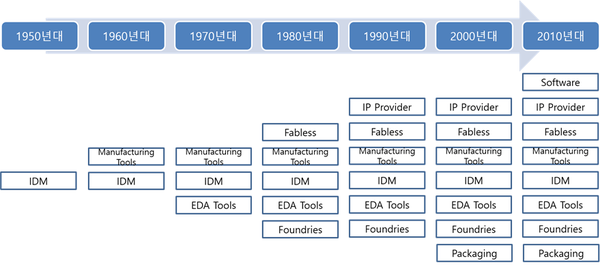

▲ 반도체산업 기업형태 진화

▲ 반도체산업 기업형태 진화반도체산업은 전자기기의 핵심부품인 반도체를 제조하는 산업으로 종합반도체 기업(IDM)에서부터 분화를 거치며 발전했다. 반도체가 처음 발명된 1950년대에는 모든 공정을 수행하는 종합반도체 기업만 있었으나 이후 제조 공정별로 전문기업이 등장해, 1980년대부터는 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스와 제조를 전문으로 하는 파운드리로 수직 분업화됐다.

팹리스 수가 늘어나고 수요가 증가함에 따라 대만의 TSMC와 같이 제조만을 전문으로 하는 순수 파운드리 시장도 빠른 속도로 성장했다. 최근 우리나라에서 시스템반도체로 언급되고 있는 파운드리는 대만 기업의 세계시장 점유율이 60% 이상으로 압도적인 지위에 있다.

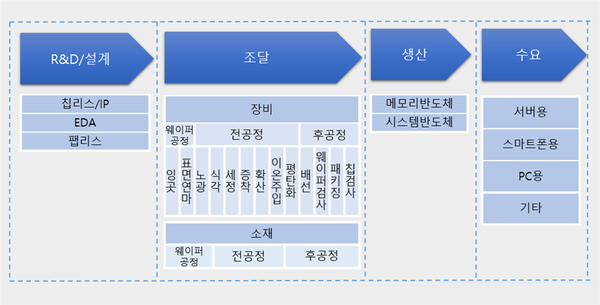

▲ 반도체산업의 밸류체인 구조

▲ 반도체산업의 밸류체인 구조반도체산업의 R&D·설계는 실리콘웨이퍼를 설계하는 과정뿐만 아니라 제조단계에서의 R&D도 큰 비중을 차지하고 있다. 조달은 웨이퍼를 가공하는 데 필요한 제조 장비와 소재로 이는 반도체산업 생태계에서는 후방산업에 해당한다.

반도체 제조 공정은 매우 복잡해 크게는 웨이퍼 공정과 전공정, 후공정으로 나눠지는데 공정별로 다양한 제조 장비와 소재가 투입되고 있다. 생산은 메모리반도체의 경우는 IDM에서, 시스템반도는 거의파운드리에서 수행되고 있다. 반도체 수요는 매우 넓은 범위에서 이뤄지고 있다.

반도체산업의 종합경쟁력은 미국이 가장 우수하며, 한국의 종합경쟁력은 시스템반도체가 최하위 수준으로 평가되면서 일본과 대만에 비해 열세로 나타났다. 반도체산업의 종합경쟁력은 미국(96)이 가장 높고 △대만(79) △일본(78) △중국(74) △한국(71) △EU(66) 등의 순이다.

미국은 시스템반도체(99), 메모리반도체(91) 등 모든 제품에서 최상위 경쟁력을 보유하고 있으며, 대만은 메모리반도체(69)는 열위이나 시스템반도체(85)에서 높은 경쟁력을 보유하고 있다. 한국은 메모리반도체(87)에서는 높은 경쟁력을 평가받고 있으나, 시스템반도체(63)가 비교 대상국 중 최하위로 평가됐으며, 종합평가에서도 하위권으로 평가됐다.

우리나라 반도체산업 정책은 반도체 생태계 강화를 통해 반도체 강국으로 재도약하기 위해 가치사슬 전반을 강화하는 방안을 모색 중이다. 국내 반도체산업이 지속해서 발전하기 위해서는 가치사슬별로 추진전략이 필요하다.

메모리반도체는 선제적 투자와 대형 R&D 추진을 통해 메모리반도체의 경쟁우위를 지속해서 확보해야하며, 이를 위해 차세대 메모리반도체 기술개발 사업 추진하고 세계 최초 첨단 선도 기술의 개발 촉진 및 외부유출 방지에 노력해야 한다.

또한 기술인재의 보호 및 해외 유출 방지도 필요하다. 시스템반도체를 설계하는 팹리스 분야에서는 수요분야와 연계된 R&D 추진, 클러스터 조성 등을 통한 팹리스 시장의 확대가 필요하고, 파운드리 분야에서는 국내 파운드리 기업과 팹리스 기업 간 교류 활성화를 통한 파운드리 성장이 필요하다.

산업연구원 관계자는 “제조 장비 및 소재 분야는 최근 국산화율이 점차 높아지고 있는데, 나아가 국내 반도체 기업들의 상생협력을 통한 글로벌 장비, 소재 기업을 육성해야 한다”고 강조했다.