3D프린팅·AI 결합, ‘전투 현장에서 쓰는 기술’로 발전시켜야

▲ 권대환 생산기술연구원 적층제조자문위원&㈜링크솔루션 기획부장 (前 국방부 군수관리관실 3D프린팅 및 부품국산화개발 담당)

▲ 권대환 생산기술연구원 적층제조자문위원&㈜링크솔루션 기획부장 (前 국방부 군수관리관실 3D프린팅 및 부품국산화개발 담당)앞선 기고에서 살펴본 것처럼, 3D프린팅과 AI를 결합한 디지털 제조혁신은 국가 안보와 산업 경쟁력을 동시에 강화할 수 있는 핵심 수단이다. 이제 남은 과제는 이 기술을 ‘책상 위 계획’에서 꺼내어, 실제로 쓰이는 현장으로 옮기는 일이다.

■새로운 패러다임, 현장 제조와 예측형 군수의 결합

세계 주요국은 산업기술 전략을 다시 짜고 있다. 그 중심에 있는 것이 3D프린팅 기술이다. 오래전부터 주목받던 기술이지만, 지금은 완전히 새로운 쓰임새로 재조명되고 있다.

과거에는 공장 안에서만 쓰이던 장비가 이제는 전투 현장, 병원, 건설 현장까지 ‘현장에서 직접 작동하는 장비’로 진화하고 있다. 이 변화는 단순한 기술 발전이 아니라, 국가 안보·산업 경쟁력·공급망 자립성과 직결된 변화다.

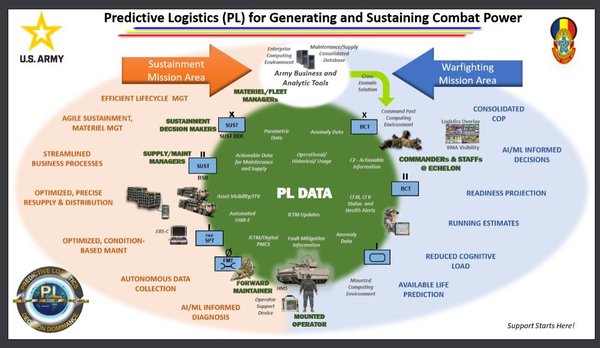

그런데 ‘현장 제조’ 만큼 중요한 것이 있다. 바로 ‘예측형 군수(Predictive Logistics)’이다. 3D프린팅이 현장에서 필요한 부품을 즉시 생산하는 물리적 해법이라면, 예측형 군수는 그 부품이 언제, 어디서, 얼마나 필요할지를 미리 계산해 공급·생산 시점을 앞당기는 데이터 기반 해법이다.

미국 육군은 이를 위해 ‘육군물자사령부 예측분석 솔루션(APAS, AMC Predictive Analytics SuiteS)’을 운용하며, 장비 상태·환경조건·작전 계획을 종합 분석해 결함 발생 전에 부품을 미리 확보하고, 현장 생산과 연계하는 체계를 만들고 있다.

이는 전통적인 ‘factory to foxhole(공장에서 전선으로)’ 방식에서 벗어나, 최전방의 소모 데이터를 후방의 생산에 반영하는 ‘foxhole to factory(전선에서 공장으로)’ 개념을 구현하는 것이다.

우크라이나군도 전선 상황과 소모율을 분석해 드론 부품·탄약을 사전 배치하고, 3D프린팅으로 즉시 완성하는 방식으로 전장 대응 속도를 높였다.

▲ 미 육군의 예측형 군수(Predictive Logistics) 개념도

▲ 미 육군의 예측형 군수(Predictive Logistics) 개념도美·英, 부품 생산·적기 공급 ‘예측형 군수’ 및 현장 제조 실현

장비·소재 軍 특화 표준 필요, 해외진출 병행 및 단계적 확대 추진

■세계 주요국의 첨단 제조 전략

최근 영국 국방부는 ‘국방 첨단제조 전략(Defence Advanced Manufacturing Strategy)’을 통해 3D프린팅 기술을 전투 현장에 적극 도입하겠다고 선언했다.

단종된 부품, 고장 난 장비, 긴급 보급품을 전장에서 직접 제작해 대응하겠다는 것이다. 수천 킬로미터를 오가는 기존 군수 방식과는 완전히 다르다. 이제는 데이터를 전송해 현장에서 출력하는 ‘디지털 군수’가 실현되고 있다.

폴란드는 민간 주도로 3D프린팅 산업을 고도화하며 항공우주·의료·건설 등 다양한 분야에서 직접 제품을 제작하고 있다. 고온·고압을 견디는 로켓 연소실부터 인체 보형물까지 현장에서 만든다. 독일은 전쟁 이후 군수 공급망의 디지털 전환을 핵심 과제로 삼고, 민간 기술기업과 스타트업이 방산 프로젝트에 활발히 참여하고 있다.

이러한 예측형 군수와 현장 제조의 결합은 공급망의 단절 위험을 줄이고, 전장 대응 속도를 획기적으로 향상시킨다. 예를 들어, 미국은 단종 부품이 필요해질 시점을 AI로 미리 예측해 부품 설계 데이터를 전방으로 전송하고, 현장 3D프린터에서 즉시 생산하도록 한다. 이는 수천 킬로미터를 오가는 기존 군수 루트를 생략하게 만들어, ‘속도의 안보’를 구현하는 핵심 방법이 된다.

▲ 2012년 미군이 운영했던 컨테이너형 이동식 원정 제조실(Expeditionary Lab)

▲ 2012년 미군이 운영했던 컨테이너형 이동식 원정 제조실(Expeditionary Lab)■韓, 기술을 현장으로 가져올 결단이 필요하다

반면 우리나라는 기술 자체는 세계적 수준이지만, ‘현장에서 실제 쓰는 구조’가 아직 미흡하다. 전투 현장에 적합한 장비는 드물고, 민간 활용도 파일럿 수준에 머물러 있다. 기술진보 속도를 제도와 운용체계가 따라가지 못하고 있는 것이다.

이제는 다음 두 가지 방향이 필요하다. 첫째, 전투 현장에서 운용 가능한 국산 장비의 확대와 기술 고도화가 시급하다. 단순한 3D프린터가 아니라, 먼지와 진동 속에서도 작동하고, 실시간 부품 생산과 장비 복구가 가능한 ‘전장형 플랫폼’이 필요하다. 설계·출력·조립이 현장에서 이뤄지도록 장비 사양과 소재까지 군 특화 표준을 마련해야 한다.

둘째, 민간 수요를 기반으로 산업 생태계 확산과 해외 진출을 병행해야 한다. 전투용 부품뿐 아니라 의료·건축·차량수리 등 범용 분야부터 산업화를 단계적으로 확대할 수 있다. 폴란드처럼 장비·서비스·교육을 묶은 통합 수출 모델도 충분히 가능하다.

기술이 있다는 사실만으로 변화는 일어나지 않는다. 어디에 쓰느냐, 얼마나 자주 쓰느냐, 누가 쓸 수 있느냐가 핵심이다. 그리고 이제는 어떤 부품을 언제 출력할지도 예측할 수 있어야 한다.

한국은 기술도 있고, 시도할 기반도 있다. 이제는 기술을 현장으로 끌어오고, 예측형 군수와 결합해 실전에서 쓰이는 힘으로 만드는 결단이 필요하다. 그리고 그 결단이 ‘드론 전쟁’과 같이 다음 시대를 바꿀 전장 기술 실현의 직접적인 기반이 될 것이다.

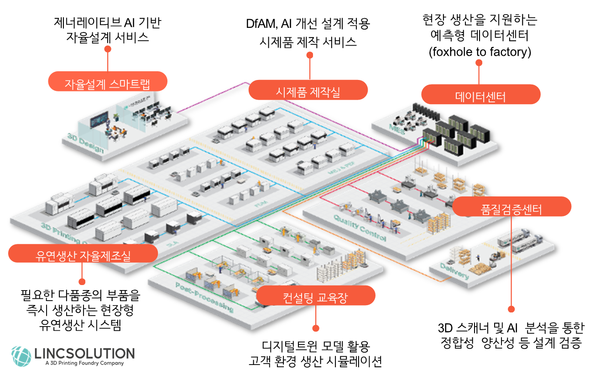

▲ 예측형 군수와 민간 제조시설이 결합한 스마트 제조시스템 예시(출처:링크솔루션)

▲ 예측형 군수와 민간 제조시설이 결합한 스마트 제조시스템 예시(출처:링크솔루션)