인공지능·다진법 반도체, 실리콘 기반 고집적 탈피 가능

다진법 소자, CMOS 공정 호환·내구성 소재 확보 必

반도체·유전체 소재 개발, 국책과제·기술선점 요구

2. 시냅스 반도체와 다진법 반도체의 연구개발 동향

2.2 다진법 반도체 연구 동향

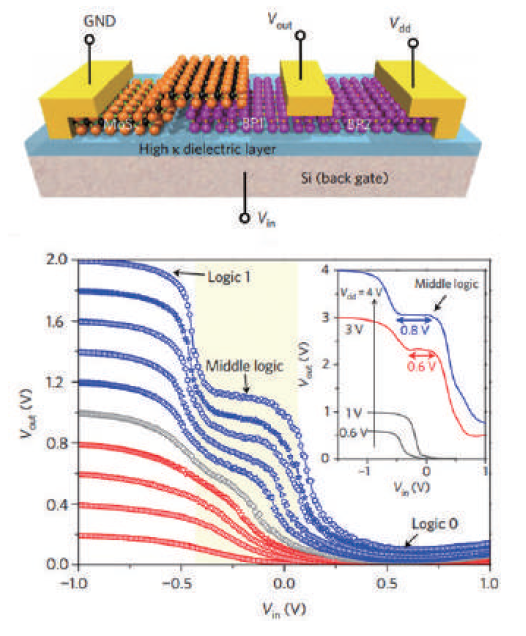

다진법 반도체의 연구는 비교적 초기 단계로서 다양한 소재가 활용되고 있다. 실리콘 기반으로 다진법 반도체가 구현됐으나, 고집적 반도체를 구현하려면 더 간단한 구조, 예를 들어 한두 개의 트랜지스터나 다이오드로 다진법을 구현하는 비실리콘계 소재가 발굴되고 있다.

부성저항을 나타내도록 터널링 접합을 할 수 있는 pn다이오드가 가능한 반도체 소재를 제조하는 것이 가장 대표적인 방법인데, 이차원 반도체를 적용해 트랜지스터의 반도체 채널에 이종접합을 형성해 터널링을 활용한 것이다.

<그림 1>은 그 예시로 흑린과 MoS2의 이종접합을 통해 부성저항을 구현하고, 이를 통해 흑린만의 트랜지스터와 연결해 입력 전압과 출력 전압 사이에 3개의 상태를 구현했다. 비교적 낮은 동작 전압을 보였으나 CMOS 공정 호환성과 내구성을 확보하는 것이 요구되며, 이차원 반도체 소재의 근원적인 난제이기도 하다.

▲ <그림 1>이차원 반도체를 활용한 다진법 소자의 구조(上) 및 입력 전압에 따른 출력 전압의 변화 모습(下)(자료 : M. Huang, S. Li et al. & Y. Wu, Nature Nanotechnology, 2017, 12 pp. 1148-1155)

▲ <그림 1>이차원 반도체를 활용한 다진법 소자의 구조(上) 및 입력 전압에 따른 출력 전압의 변화 모습(下)(자료 : M. Huang, S. Li et al. & Y. Wu, Nature Nanotechnology, 2017, 12 pp. 1148-1155)또 다양하게 시도되는 반도체 중에 유기 반도체가 있다. 서로 다른 문턱전압을 갖는 n형과 p형 반도체의 접합을 통해 터널링을 유도하는데, 게이트 전압의 변화에 따라서 드레인 전류, 즉 트랜스컨덕턴스(transconductance)가 바뀌는 NDT 특성을 활용한다.

이 경우에도 유기 반도체의 이종접합이 채널에 형성돼 있고, 이 접합에서 NDT 특성을 나타내며, 이를 일반 n형 반도체나 p형 반도체와 회로로 연결해 게이트의 입력 전압 대비 출력 전압의 변화를 보면 세 가지 상태를 얻게 된다.

▲ <그림 1>산화물 반도체와 절연막의 계면의 트랩을 활용한 3단자 시냅스 소자의 구조(左) 및 우수한 선형성을 보이는 강화 학습의 모습(右)(자료 : H. Yoo, S. On, S. B. Lee, K. Cho & J.-J. Kim, Advanced Materials, 2019, 31 pp. 1808265 1-9)

▲ <그림 1>산화물 반도체와 절연막의 계면의 트랩을 활용한 3단자 시냅스 소자의 구조(左) 및 우수한 선형성을 보이는 강화 학습의 모습(右)(자료 : H. Yoo, S. On, S. B. Lee, K. Cho & J.-J. Kim, Advanced Materials, 2019, 31 pp. 1808265 1-9)<그림 2>의 (左)는 유기 반도체로 형성된 다진법 반도체 소자의 구조를 보여 주며, (右)는 회로로 연결했을 때 게이트 전압에 따른 드레인 전압 특성과 입력 전압과 출력 전압의 관계를 보여 준다.

이 경우에는 동작 전압이 너무 높은 것이 단점으로 동작 전압을 감소시킬 필요가 있다. 또 유기 반도체의 소재 특성상 내열내습성이 취약하고 CMOS 공정 호환성이 확보되지 않는다는 단점도 있어, 이러한 단점을 어떻게 극복하느냐가 성공의 관건이다.

현재 다진법 소자의 경우, 알고리즘은 이미 확립됐으나 기존의 반도체 공정으로 구현할 수 있고 우수한 내구성을 갖춘 소재를 확보하는 것이 가장 큰 숙제이다. 최근에는 CMOS 공정 호환성을 갖춘 무기계의 산화물 반도체를 활용해 다진법 소자 제조에 사용하는 시도를 연구하고 있으며, pn 접합 구조가 요구되는 상황에서 우수한 성능의 p형 반도체 소재를 발굴하고 성능을 확보하는 것이 매우 중요한 화두가 됐다.

3. 산업 및 시장 동향

3.1 국내 동향

1) 시장규모 및 전망

국내의 인공지능 반도체 시장은 아직 미미하며, 다진법 소자의 시장도 아직 형성돼 있지 않다. 하지만 인공지능 반도체의 경우 향후 5년간 시장이 급속히 성장할 것으로 예상되며, 다진법 소자는 양산을 적용할 수 있는 소재 발굴과 개발이 선행돼야 하므로 본격적으로 시장이 형성되려면 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다. 그러나 시장이 한번 형성되면 폭발적으로 성장해 기존의 이진법 기반의 반도체 시장을 대체할 것으로 기대된다.

2) 기업 현황

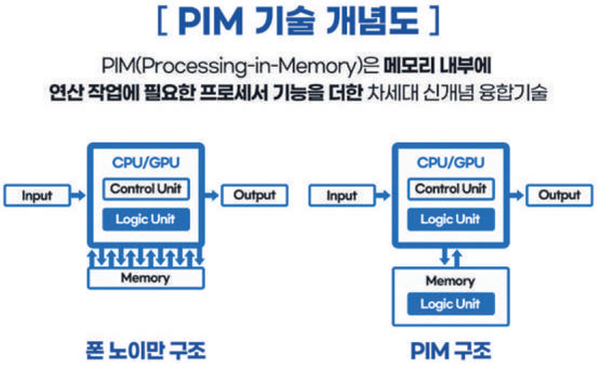

인공지능 반도체의 경우, 삼성전자와 SK하이닉스에서 연산기능을 수행하는 메모리로 프로세싱 인 메모리(Processing-in-memory, PIM)을 개발하고 있다. 새로운 소재를 활용해서 고집적을 하거나 완전한 형태로 학습하는 인공지능 소자로서는 미흡하지만 기술적 진보를 이루어 나가는 데 의미가 있다.

<그림 3>은 삼성에서 개발한 PIM의 개념도이다. 향후 학습이 이루어지면서도 초저전력이 가능한 비실리콘계의 인공지능 반도체 개발이 요구된다.

▲ <그림 3>삼성에서 개발한 HBM-PIM 인공지능 소자의 개념도(자료 : https://www.samsungsemiconstory.com/kr)

▲ <그림 3>삼성에서 개발한 HBM-PIM 인공지능 소자의 개념도(자료 : https://www.samsungsemiconstory.com/kr)다진법 소자의 경우도 삼성과 울산과학기술원(UNIST)이 기술을 협력해 3진법 반도체를 세계 최초로 개발했다.

▲ <그림 4>3진법 반도체 구조

▲ <그림 4>3진법 반도체 구조<그림 4>는 관련 구조로, 3진법을 구현했다는 점에서 의미가 크지만, 형태가 복잡한 실리콘 기반 소자로서 향후 새로운 소재의 반도체로 구동하는 다진법 소자를 개발해야 할 것이다.

3.2 해외 동향

1) 시장규모 및 전망

현재 반도체는 크게 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 나뉘는데, 메모리 반도체의 경우 한국 기업의 점유율이 압도적으로 우세하지만, 비메모리 반도체에서는 전반적으로 열세를 면치 못하고 있다.

시스템 반도체 시장은 ’22년에 4,000억 달러(메모리의 2배 정도) 규모로 예상될 만큼 커지고 있으며, 향후 기술적 한계에 부딪힐 때 인공지능 반도체나 다진법 반도체가 이를 대체할 것으로 보인다.

따라서 이러한 미래 반도체 기술을 선점하는 국가나 기업이 반도체 시장을 좌우하게 될 것이다. 시스템 반도체로의 전환을 제외한 인공지능 반도체만의 시장도 급속히 커질 것으로 예상되는데, <그림 5>와 같이 ’25년이 되면 매출 규모가 700억 달러로 성장할 것으로 예상된다.

▲ <그림 5>인공지능 반도체 매출 전망(단위: 십억 달러)(자료 : Gartner 2021)

▲ <그림 5>인공지능 반도체 매출 전망(단위: 십억 달러)(자료 : Gartner 2021)인공지능 반도체나 다진법 반도체가 기존이 반도체를 대체한다고 가정하면, 시너지 효과와 더불어 자율주행과 같은 새로운 분야의 수요도 급증할 것이다. 따라서 시장은 현재보다 더 급격히 확대돼 시스템 반도체 시장 자체가 지금보다 훨씬 커질 수 있다.

2) 기업 현황

현재로서는 기존의 CPU에서 하지 못했던 병렬 연산을 가능하게 한 GPU를 선도하는 엔비디아가 가장 앞서가는 기업이다. GPU가 그래픽에 특화됐다고 하면, AI에 특화됐다고 해서 신경망처리장치(neural processing unit, NPU)라고 부른다.

성능과 전력 이용 측면에서 기존의 연산장치를 능가하지만, 아직은 범용성이 낮고 연구 개발 단계에 머물러 있다. 향후 AI 반도체 시장 규모가 커질 것으로 예상되면서 엔비디아는 물론 퀄컴, 인텔 등이 선도적으로 개발하고 있다. 해외의 구글, 아마존, 애플 등과 함께 국내에서는 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체와 SK텔레콤과 KT 등 통신사에서도 투자를 확대하고 있다.

현재 우리나라의 리벨리온, 오픈엣지, 딥엑스, 퓨리오사 등 스타트업 기업들도 가시적 성과를 내고 있으며, 팹리스 기술만으로도 접근할 수 있으므로 충분히 승산이 있으리라 기대된다. 다진법 소자의 경우에는 아직은 초기 연구 개발 단계이며, 삼성전자가 2019년에 최초로 3진법 반도체를 개발했으나 신소재 발굴이 필요하며 더 긴 호흡이 요구되는 시점이다.

3.3 국내외 선도기업

인공지능(artificial intelligence, AI) 반도체에는 학습을 시행하는 학습용 AI 반도체와 추론용 AI 반도체가 있으며, 시장 수요는 현재 추론용 AI 반도체가 압도적으로 많다. 2025년 기준으로 80% 정도가 추론용, 25%가 학습용일 것으로 예측된다.

현재 추론용 AI에서 앞서는 기업은 엔비디아이며, GPU 형태로 개발돼 왔다. 최근 아마존웹서비스(AWS)는 추론용 AI 반도체인 ‘인퍼런시아’를 선보여 엔비디아 AI 반도체 대비 70% 저렴한 가격에 이용할 수 있으며 속도도 향상됐다.

국내 AI 스타트업인 스캐터랩도 연구보고서에서 AWS의 추론용 반도체를 엔비디아의 추론용 반도체에 비해 3분의 1 정도로 저렴하게 활용할 수 있었다고 밝혔다. 또 SK하이닉스의 자회사인 사피온이 양산 중인 AI 반도체 X220은 동급인 엔비디아 추론용 AI 반도체보다 전력소모 대비 성능이 2.2배 우수하다는 결과를 입증했다.

사피온은 학습용 AI 반도체를 출시할 예정이다. 학습용 AI 반도체는 고대역폭 메모리(HBM)를 탑재해 처리율을 끌어올리는 것이 특징인데, 현재까지는 엔비디아가 독차지하고 있다. 테슬라 시리즈를 시판하고 고대역폭 메모리 사이의 데이터를 주고받아 학습 속도를 향상시키는 기술도 보유하고 있어 거의 모든 기업이 엔비디아의 학습용 AI 반도체를 이용한다. 현재 엔비디아의 아성에 도전장을 내민 곳은 구글의 AI 반도체 ‘TPU’이다. 국내 기업인 사피온은 HBM을 활용해 2025년에 학습용 AI 반도체를 상용화한다는 목표를 세웠다.

AI 반도체의 새로운 소재를 발굴하는 일은 현재까지의 AI 반도체에서 기술적 진보를 이룰 중요한 변수가 될 전망이다. 특히 CMOS 공정과 내구성 확보는 기본적으로 구비해야 하고, 여기에 초저전력을 달성할 소재를 발굴하는 일이 매우 중요하다. 따라서 어느 기업이 이러한 미래 소재 발굴에 성공하느냐가 미래 AI 반도체를 선점하는 열쇠가 될 것이다.

4. 미래의 연구방향 및 정책 제언

4.1 미래의 연구방향

1) 시냅스 반도체 연구 방향

현재 고집적 반도체의 선폭을 줄이기 위해 노광 공정으로 EUV를 도입하고 수율을 향상하려는 노력이 지속되고 있다. 이러한 고집적의 한계를 극복하고자 인공지능 반도체의 경우, 연산과 메모리가 하나가 되는 PIM 반도체의 성능 향상과 저전력과 고속을 달성하는 방향으로 개발을 진행하고 있다. 이런 의미에서 시냅스 소자 연구는 중요하며, 여러 후보 중에서 양산에 쉽게 접근할 수 있고 성능이 탁월한 기술을 채택해야 한다.

특히 실리콘 기반 반도체에서 비실리콘계의 반도체와 유전체 소재 발굴이 매우 중요한데, CMOS 호환성과 내구성을 갖춘 소재와 소자 구조의 기술을 선점해야 한다. 시냅스 소자에서는 기존의 인공지능 반도체에서 전력 소모가 많다는 단점을 극복하고 저전력을 달성하도록 인간의 신경 전달과 두뇌 활동이 저전력인 점에 착안해 이를 모사한 스피킹 뉴럴 네트웍스(spiking neural networks, SNN) 방식을 구현하는 것이 당면 과제이다. 이러한 방식으로 신호 전달이나 학습이 이루어지면 전력 소모를 획기적으로 줄일 수 있고 고속 처리도 달성할 수 있다.

2) 다진법 반도체 연구 방향

대부분의 반도체는 0과 1을 사용하는 2진법을 기반으로 연산과 기억을 수행하는데, 이를 3개 이상을 사용해 연산과 기억을 수행한다면 현재의 집적도에서 처리 가능한 데이터 양은 기하급수적으로 증가할 것이고 동시에 고속과 저전력도 달성할 수 있다.

먼저 3진법 형태가 가능한 반도체 소자가 구현돼야 향후 4진법, 5진법 등의 형태로 확장할 수 있을 것이며, 이로써 자연스럽게 고집적의 한계를 극복할 뿐 아니라 성능 향상이라는 성과를 가져올 수 있다.

다진법 반도체는 연산과 기억을 구현할 수 있다는 것이 입증됐으며, 삼성전자에서 실리콘 기반으로 3진법 반도체를 구현한 바 있다. 하지만 더욱 고집적 형태로 구현하려면 비실리콘계의 새로운 소재에서 3개의 안정된 상태와 동작 구현이 필수적이다. 현재는 양산에 채택할 수 있는 소재를 발굴하고 있으나, 대표적으로 이차원 반도체와 유기 반도체 등에서 원천연구 수준의 우수한 성능이 보고됐다.

그러나 양산에 채택되려면 CMOS 고정 호환성과 내구성을 갖춘 반도체 소재를 개발해야 하며, 산화물 반도체가 유력한 후보이다. 다진법을 구현하려면 부성저항 특성을 나타내기 위해 반도체 소자 채널에 pn 접합에서 터널링이 발생해야 하는데, 이에 적합한 p형 산화물 반도체가 먼저 개발돼야 하며, 소재 발굴의 핵심이 되는 기술이라고 할 수 있다. 또 혁신적인 소자 구조를 통해 중간 상태가 안정적으로 유지되고 동작할 수 있어야 하므로 이에 대한 기술 개발이 필요하다.

이러한 요건을 충족하는 3진법 반도체가 만들어지면 기존의 반도체 공정을 활용해 양산해야 하며, 이에 따른 노광, 식각 공정이 요구하는 요소를 충족해야 높은 수율을 기대할 수 있다. 따라서 다진법 반도체는 여타 어떤 분야보다 소재 발굴이 중요하며, 미래의 향방을 결정한다.

4.2 정책 제언

반도체 메모리 가운데 낸드플래시의 경우, 높은 수율을 달성하도록 고집적화로 3차원 구조이면서도 매우 높은 종횡비로 EUV 노광 기술과 그에 따른 PR, 그리고 ALE7)와 같은 고도의 식각기술 등의 개발이 요구된다. 현재의 고집적 기술은 선폭이 2nm에서 1.4nm로 줄어들수록 그에 수반되는 요소 기술 등이 개발돼야 하며, 궁극적으로는 한계에 도달할 것으로 보인다.

현재 많은 반도체 관련 연구가 이러한 실리콘 기반의 고집적 관련 제조 기술에 치중돼 있으며, 결국 한계에 부딪혀 현재 기술에서 탈피해야 할 시점이 도달하게 될 것이다. 그 시점에 도달하기 전에 현재의 CMOS 공정을 호환하면서도 대량생산과 제품화가 가능한 미래 반도체 기술의 연구 개발에 과감하게 투자해야 한다.

여러 가지 기술이 후보로 떠오르지만 가장 대표적인 인공지능 반도체와 다진법 반도체는 기존의 폰-노이만 기반의 컴퓨터 연산에서 벗어나 병렬 연산이나 연산 방식에 변화를 줘 이러한 고집적의 한계에 숨통을 트여 줄 것으로 기대된다.

우리나라는 반도체 의존도가 높은 만큼, 현재 반도체의 최선두 위치를 빼앗기지 않고 유지해 기술을 선점하는 것이 매우 중요하며, 이것이야말로 향후에도 경제 성장을 이룰 열쇠라고 할 수 있다.

따라서 인공지능 반도체와 다진법 반도체의 반도체와 유전체의 소재 개발은 매우 중요하며, 산학연 협력의 대형 국책과제를 통해 기술을 선점해야 할 것이다. 이것이 하루가 빠르게 변화하고 있는 기술 헤게모니의 우위를 차지하고 국가의 먹거리를 확보하는 핵심이라고 할 수 있다.