우리나라 3D프린팅 전문가 단체인 3D프린팅연구조합은 국내 산학연 관계자와 함께 2025년 11월18일부터 21일까지 나흘간 독일 프랑크푸르트 메쎄에서 열린 세계 최대 적층제조(3D프린팅) 전문 전시회인 ‘폼넥스트(FORMNEXT) 2025’를 참관하고 Heraeus Amloy, 하이델베르그 3D프린팅 데이터 센터 등을 방문했다.

올해로 10회째를 맞이한 폼넥스트는 50.000m² 규모로 한국을 포함한 글로벌 적층제조 관련 804개 기업이 출품했다. 참관객은 3만8,282명에 달했는데 이중 47%가 해외 방문객이 차지하면서 글로벌 적층제조 네트워크의 장으로 자리매김하고 있음을 입증했다.

이번 폼넥스트에서는 적층제조가 양산 기술로 발전하고 있는 가운데 이에 필요한 장비의 대형화와 자동화가 진일보 되고 있음을 보여줬다.

소재 분야에서는 부품의 고강도·경량화에 필요한 특수소재, 복합소재 등 소재가 확장되고 있으며 부품 생산단가를 낮추기 위한 폐 금속분말 재활용 등 기술도 소개됐다. 또한 설계에서부터 최종 부품 생산을 위한 자동화와 품질 및 공급망 관리 개선 등에 필요한 인공지능(AI), 머신러닝 등 첨단 디지털 솔루션도 고도화되고 있다.

이처럼 글로벌 적층제조 기술이 대형화, 소재 다양화, 자동화 등을 통해 양산 공정에 필요한 기술로 거듭나고 있는 가운데 우리나라도 기존 주력 제조업 경쟁력 강화 및 공급망 유연성 확대와 우주항공, 방산 등 新산업 창출을 위해 인공지능과 적층제조의 융합과 산업 확산에 많은 관심과 투자가 필요한 시점이다.

이에 본지는 이번 참관단을 구성한 3D프린팅연구조합과 산학연 전문가들의 연재기고를 통해 폼넥스트에서 느낀 글로벌 적층제조 기술 트렌드를 짚어보고 앞으로 우리가 어떻게 대응해야 할 것인지 생각해보는 자리를 마련했다.

■양산 솔루션으로 진화하는 금속 프린터

PBF(Powder Bed Fusion) 금속 프린터의 글로벌 선두 주자, Nikon-SLM Solutions는 새로 발표된 모델 ‘NXG 600E’을 선보였다.

이 장비는 12개 레이저를 동시 제어하여 600x600x1500mm(가로x세로x높이)의 출력물을 만들어낸다. 프린팅 공정은 표준화된 방식을 사용하여 생산 시간과 단가를 정확하게 예측할 수 있다. 공정이 확립되면 공정 기술자의 숙련도와 무관하게 일관된 품질과 생산력을 확보할 수 있다. 10년 배워야 제대로 쏠 수 있는 활과 2주 훈련으로 어린아이도 쏠 수 있는 총의 차이다. 이 크기의 출력물을 만드는 데에 투입된 모든 비용을 바로 산출하여 그 경쟁력을 바로 가늠해 볼 수 있다.

금속 프린터의 개발 역사는 build plate의 크기 경쟁이었다 해도 과언이 아니다. 100~150mm의 크기를 돌파한 후 대부분의 기업들이 300mm를 목표로 삼았었으며, 이 목표 달성 후 500mm를 돌파하면 양산화로 이어질 것이라고들 생각했었다.

이번 Nikon SLM이 보여준 적층 크기는 그래서 그 의미가 크다. 이 플랫폼으로 경쟁 기술과의 경쟁력을 가늠하라는 것이다. 즉 ‘12 레이저와 600x600x1500mm 빌드 볼륨’. 이것이 글로벌 Top 기업이 현 기술 수준에서 찾아낸 ‘묵시적 최적 크기’라는 것이다.

1.5미터라는 높이는 시장과 기술 두 가지 측면에서 의미를 던진다. 이 높이로 웬만한 시장의 요구를 감당할 수 있다는 수요 측면의 자신감과 모두 이 수준에 도달해야 한다는 공급측면의 생산성 압박이다. PBF 방식은 분말이 지지대의 역할을 하여 서포터가 될 것이라는 기술 극초반의 낭만적 기대와 달리 금속프린팅의 가장 큰 장애물이 서포터임을 곧 바로 알게 해주었다. 서포터는 서포팅, 앵커링, 열전달 경로의 3가지 역할을 동시에 수행한다.

1.5미터의 높이를 달성했다는 것은 이 3가지를 다 극복했다는 말이다. 특히 열전달 측면에서 꽤 난이도가 있음에도 수평면으로 키우지 않고 높이를 높혔다. 물론 장비 설치 면적과 운용등 많은 현장적 요소를 고려해야 하므로 기술만 해결하면 타워형이 선도될 것이다. 이 빌드 볼륨은 직관적으로 이 정도의 의미를 가진다. 챔버 내부의 가스 흐름과 Fume의 제거, 예열, 빔 쉐이핑 등의 측면에서 재해석해보면 또 다른 의미를 찾을 수도 있을 듯하다.

▲ SLM-NXG 600E로 적층한 램젯 엔진. 빌드 플레이드 600x600x1500mm의 시대가 되었음을 선포하는 듯하다. 적층하는데 5일 22시간이 걸렸다.

▲ SLM-NXG 600E로 적층한 램젯 엔진. 빌드 플레이드 600x600x1500mm의 시대가 되었음을 선포하는 듯하다. 적층하는데 5일 22시간이 걸렸다.

Nikon SLM은 2022년 9월, 일본 니콘(Nikon)이 6억2,200만 유로에 SLM솔루션즈를 인수하기로 결정하고 익년 인수를 완료하면서 출범했다. 니콘의 인수는 여러 시각으로 음미되어야 한다. 일본의 유명한 광학기계 그룹이 왜 적층제조(AM)에 투자하는가를 해석하는 것은 일본의 또 다른 거대기업 JEOL의 진출과 더불어 소재부품 강국 일본의 전략적 행보를 보여주는 것이기 때문이다.

이제는 글로벌 기업이 된 중국의 PBF 방식 금속 AM 4대 대장인 Farsoon, BLT, E-plus-3D, HBD는 물론 나머지 중국 업체들도 이 4대장을 추격하며 기술과 가성비를 확보하기 위해 치열한 경쟁을 하고 있다. 이 4대장은 대동소이한 차이는 있으나 기술적으로 Nikon SLM, EOS 등의 선진업체를 추격해 왔다.

가격이라는 절대적 비교우위와 러시아 파키스탄 등의 반 서방 진영에 걸친 방대한 공급망, 중국 정부의 강력한 지원을 업은 내수 시장 등을 배경으로 수직 상승하여 이제는 품질 면에서도 거의 글로벌 탑 기업에 가까워졌다고 보아야 한다.

이렇듯 중국은 PBF 시장의 강력한 강자로 순식간에 떠올랐다. 또한 광중합 기술을 이용한 VPP(액조광경화) 분야에서도 중국의 시장 장악력은 절대적이다. 소재, 장비 가격은 저렴하면서 600mm, 800mm 규모의 대형 장비 뿐만 아니라 소프트웨어(SW)와 서비스에도 과감히 투자해 단 시간에 세계 시장을 지배하고 있다. 유니온테크 단일 기업이 판매한 VPP프린터만 1만5,000대가 넘는다.

■ 속도의 한계를 뛰어넘는 VPP, WAAM, ME 기술

AM 기술 산업화의 가장 큰 장애물은 바로 출력 속도이다. 이는 2013년 우리 정부가 몇 백명의 전문가들을 모아 로드맵을 만들 때 제일 먼저 노정된 이슈이다. 각 기술별 출력 속도를 끌어올리기 위한 기술개발 역사를 보면 자연스레 흐름이 보인다.

가장 먼저 속도를 기존대비 100배 향상시킨 기술이 바로 ‘Carbon3D’를 설립한 데시몬 교수의 CLIP(Continuous Liquid Interface Production)이다. TED 강연과 CLIP 출력을 동시에 시작하여 강연이 끝나기 전에 에펠탑 출력이 끝나는 멋진 연출을 했던 것으로 기억된다.

이는 광중합수지에 UV(자외선)를 선택적으로 조사하기만 하면 프린팅이 된다고 알고 있던 우리의 피상적 이해를 넘어, 자외선 조사로 인한 광중합은 폴리머 내에 산소가 없어야 일어난다는 아주 기초적인 과학 상식, ‘산소로 인한 라디칼 퀜칭 현상’을 프린터에 단순 적용한 것이다. 간단한 과학의 엄청난 효과를 보여준 CLIP의 영향으로 VPP 프린터는 출력 속도가 100배 향상되었다.

PBF 기술 또한 크기와 속도에 대한 치열한 개발 경쟁이 진행됐다. 개발 초기에는 ‘완전한 치밀화’를 달성하는 것이 관건이었으나 이 문제를 각자 해결한 후 빌드 크기 확대를 위한 경쟁이 시작됐고 300mm 정도의 크기를 달성한 이후에 속도 문제가 부각되며 멀티 레이저 이슈가 나왔던 것으로 기억한다.

중국의 장비 회사는 20개가 훨씬 넘는 레이저를 사용하기도 한다. 물론 그 전부가 동시 제어가 되는지에 대해서 다소의 의구심이 있지만 아무튼 속도를 크게 향상시켰다. 전시된 출력물에는 늘 출력 시간이 기록되어 있어 직관적으로 속도를 파악할 수 있다.

현재는 대부분의 메이커가 빔 쉐이핑 기술까지 사용하며 속도 경쟁을 하고 있다. 다수의 레이저를 이용하여 속도를 올리는 방법보다 더 직관적인 것은 소재를 분말이 아닌 와이어를 사용하는 것이다. 가격과 속도 면에서 매우 유리한 방법이다. 에너지원으로 레이저나 전자빔이 아닌 아크를 이용할 수 있다면 가성비를 거의 최고 수준까지 끌어올릴 수 있다.

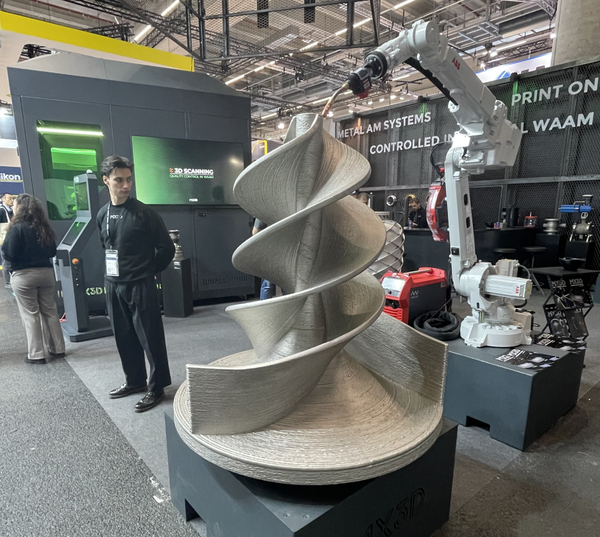

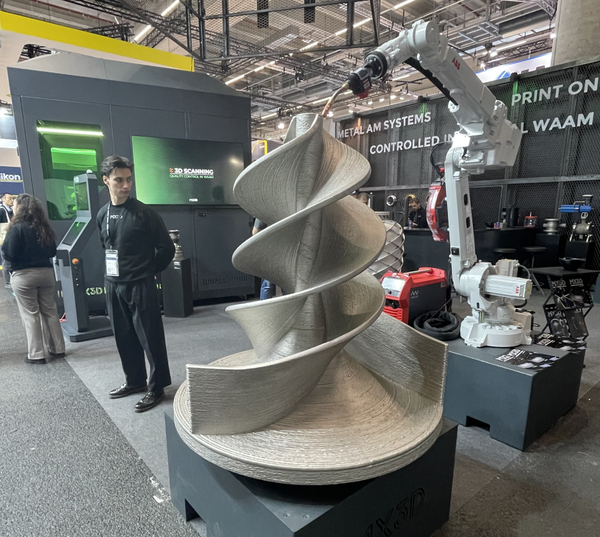

▲ MX3D의 로봇암 방식 WAAM. 빠른 생산성과 가성비를 보여준다.

▲ MX3D의 로봇암 방식 WAAM. 빠른 생산성과 가성비를 보여준다.

m급 대형 부품 적층 PBF·WAAM 주목, 中 기술·품질 세계적 수준 도약

AI·적층제조 융합 압축진화 가능, 韓 제조 경쟁력 강화 위한 지원 必

금속 프린팅 초기에 결정학적 미세조직의 불균일성(와이어는 길고 분말은 둥글다) 문제로 거부되어 왔던 금속 와이어 프린팅은 그 엄청난 가성비와 속도로 인해 이제는 본 궤도 올랐다고 보아야 한다. 이는 영국의 WAAM3D, 스페인의 Meltio, MX3D의 경우만 보아도 알 수 있다.

확정성을 중시한 로봇암 방식의 WAAM(와이어아크적층제조)과 대기전력 정밀도를 중시한 갠트리 방식이 있으며 대부분의 회사는 이 모두를 다 지원한다. 국내 대기업에도 장비가 도입되어 운용 중에 있어 곧 보편화된 장비로 산업 전반에 확산될 것으로 생각되며, 분위기 조절을 통해 타이타늄(Ti) 등의 고산화성 소재가 사용이 가능하여 K-국방 K-조선 등의 중공업 분야에서 새로운 수단으로 떠오를 것으로 기대된다.

ME(재료압출, FDM 등) 분야에서 속도의 화룡점정을 찍었으며 혁신이 무엇인지 보여주는 기업이 바로 중국의 ‘Bambu Lab(뱀부 랩)’이다. 이제는 ‘프린팅계의 아이폰’으로 불리며 거의 종교에 가까운 팬덤을 형성할 정도다.

Bambu Lab은 중국 선전시에 본사를 두고 있으며 세계적인 드론 기업인 DJI 출신의 엔지니어들이 2020년 설립해 ME 장비 시장을 재패하였다. 프린팅은 뱀부 이전과 이후로 나뉜다는 말까지 있을 정도로 그 혁신은 파괴적이다. 액티브 진동 보상을 통한 엄청난 가·감속 능력과 속도를 필두로 라이다 센서를 활용한 출력 편의성 증진 등 10가지가 넘는 혁신을 보여 프린터의 아이폰으로 불리는 것이다. 가격, 새로운 구축한 생태계 등 프린팅의 파급력을 한 단계 위로 올려놓았다고 해도 과언이 아니다.

거의 한계에 이른 우리 산업에 가장 필요한 것이 바로 뱀부 랩과 같은 혁신이다. 우리의 젊은이들이 공간의 장벽을 허물고 창의성으로 주변을 통합하여 뱀부 랩과 같이 멋진 혁신을 일으키는 그 날이 바로 대한민국 발전의 터닝 포인트가 될 것이다.

■대량맞춤생산 시대 여는 바인더 젯

속도와 가성비 측면에서 산업화에 가까이 와 있는 AM 기술을 혹자들은 제 2세대라 부른다. 대표적인 2세대 기술이 바로 바인더 젯(binder jet)과 WAAM이다. 작년 전시회에는 바인더 젯이 많이 눈에 띄었는데 올해는 WAAM이 주로 눈에 들어왔다.

바인더 젯은 가성비 측면에서 기존 공정과 바로 비교되는 가장 양산화에 가까운 방식이나, 수축 보상과 디바인딩과 소결 등의 후공정 조건이 까다로워 난이도가 상당히 높은 기술이다. 단 이러한 기술적 장벽을 해결하고 나면 그 양산 능력은 압도적이다. 한 층의 길이가 4미터 6미터에 이르는 기술이 이미 완성되어 있고 그 속도는 한층을 30초 정도에 주파할 정도이다.

바인더나 에이전트 기술, 에너지를 흡수시키는 다양한 방식이 나와 있어 서로 다른 몇 백개의 부품을 한 번에 엄청난 속도로 만들어낼 수 있기 때문이다. 꿈에 그리던 그 기술, 바로 대량맞춤생산(Mass Customization)을 실현할 수 있다. 2 스텝 바인더를 이용하는 등의 완전한 치밀화를 위한 후공정 기술이 조금 더 개발되고 인공지능(AI)을 활용하여 복잡한 형상의 출력물에 대한 수축 보상과 보상 설계를 바로 바로 할 수 있다면, 기존 공정을 대체할 강력한 기술로 부상될 가능성이 높다.

■3D프린팅을 통한 GE의 제조 혁신 되새겨야

엘론 머스크는 Tesla가 전 세계에서 3D프린팅을 가장 잘하는 기업이라고 하지만, 필자의 눈에는 GE Aerospace(이하 GE)의 적층제조 사업부인 Colibrium Additive(前 GE Additive)이 가장 잘하는 기업으로 보인다.

GE가 프린팅을 하게 된 이유와 걸어온 길은 3D프린팅을 이용해 제조할 부품을 찾고 있는 사람이라면 반드시 공부해야 할 교과서로 추천한다. GE는 3D프린팅에 대해 진심이다! 세계적으로 가장 유의미한 3D프린팅 양산 사례는 누구나 알고 있듯이 터보팬 엔진의 연료 노즐이다. 10만개가 넘는 노즐이 이미 양산되어 에어버스 320계열, 보잉 737계열 등에 장착되어 하늘을 날고 있다.

美 Alabama주의 Auburn에서 양산 중인 이 첨단 부품은 미국의 제조업이 어디로 향해야 하는지, 첨단 기술이 어떻게 지역경제 발전에 이바지하는지를 보여주는 좋은 비지니스 모델이다.

▲ 시스템 레벨에서 프린팅의 잠재력(부품 일체화)를 보여준 GE의 터보프롭 엔진 ‘카탈리스트’. 올해 FAA 감항 인증을 획득했다.

▲ 시스템 레벨에서 프린팅의 잠재력(부품 일체화)를 보여준 GE의 터보프롭 엔진 ‘카탈리스트’. 올해 FAA 감항 인증을 획득했다.

과거 단중거리 비행수요가 급증할 것이라는 세계적인 애널리스트의 분석과 추측이 있었고, 이러한 분석에 기반하여 광동체 기술 기반의 GE는 협동체 기술이 강했던 프랑스의 사프란과 합작회사를 세워 미래의 수요를 대비해왔고, 필연적으로 터보팬 엔진의 개발을 많이 하게 되었다.

가성비가 높은 터보팬 엔진은 높은 바이패스 비를 달성하여 비행 가성비를 더 높여야 하는 숙명이므로, 필연적으로 장구 허리처럼 잘록한 연소실을 가지게 된다. 이 좁은 고온의 연소실에 항공유를 품어야 하는 19개의 노즐은 거의 1600℃의 고온에 노출되므로 노즐 내부에 20개 정도의 복잡한 내부 유로를 가진다.

여러 기술적인 측면에서 AM으로 이 부품을 만들어야겠다는 GE의 안목은 무서울 정도로 놀랍다. 다행히 LEAP 엔진의 설계자들 또한 새로운 기술을 채용할 오픈 마인드를 가지고 있어 엔진 하나당 3D프린팅으로 출력된 19개의 노즐이 장착되어 하늘을 날고 있는 것이다.

그래서 DfAM(적층제조특화설계)의 교과서가 바로 이 연료 노즐로 불리는 것이며, 새로운 부품을 개발하려는 개발자들은 단순히 이 기술뿐 아니라 여러 측면에서 GE가 걸어왔던 길을 수십 차례 복기할 필요가 있을 것이다.

부품 레벨에서의 노즐 개발과 더불어 GE가 보여주었던 비전은 시스템 레벨에서의 비전, 즉 부품 일체화(Parts Consolidation)이다. 터보프롭 엔진의 하나인 Catalyst 엔진에서 855개에 이르는 부품을 12개로 통합하겠다는 계획이 있었고, 올해 초 미연방항공청(FAA)의 감항 인증을 받았다.

항공 분야는 많은 사람의 안전과 관련되므로 우주와 달리 감항이라는 까다로운 절차가 있고 이는 엄격하기로 소문이 높다. 시스템 레벨에서의 부품 일체화 기술은, 엘론 머스크가 전기차 양산을 위해 도입한 혁신 기술인 ‘메가프레스’처럼 제조 생태계에 큰 울림을 줄 것이다. 부품이 대폭 줄어들면서 생산 공급망 관리에 파장과 혁신을 동시에 불러올 듯 하다.

엘론은 3D프린팅 기술을 우주 분야에 적용하여 kg당 위성발사 비용을 2만불에서 200불로 말도 안되게 바꾸어놓았다. 또 엘론의 Raptor 엔진은 3D프린팅의 파괴력을 여실히 보여주고 있다. Catalyst 엔진에서 시작된 부품 일체화 사례는 메가 프레스처럼 이 생태계의 최상위 포식자, 랩터가 될 가능성이 높다.

■3D프린팅의 제조 능력과 AI 설계 능력이 결합하면 반복설계 시간 단15분

3D프린팅의 SW와 그 언어인 STL에 대해서 가장 먼저 고민한 기업이 바로 벨기에 루벤에 본사를 둔 머티어리얼라이즈(Materialise, 이하 머티)이다. 한국의 많은 엔지니어들이 선험적 경험을 많이 보유했던 머티의 지도와 지원을 많이 받아 우리에겐 참 고마운 기업이다.

글로벌 SW 기업들의 AM 진출, 중국의 SW 중요성에 대한 자각과 초고속 추격으로 인하여 경쟁이 심화되고 있지만, 여전히 이 분야의 상징과도 같은 기업이다. 넙스(NURBS) 기반의 캐드에 익숙한 엔지니어들이 ‘입체를 표면에 존재하는 삼각형의 합으로 정의하는 STL’을 접하면 상당히 당황스러워하지만 요즘 SW들은 이 넙스 계열의 세계와 STL이 만들어내는 삼각형 세계와의 호환을 위하여 상당히 노력하고 있고 결실도 있다.

또 복잡한 입체 제작 시 마구 늘어나는 삼각형 갯수로 인하여 용량과 속도 애로가 있었던 것도 음함수라는 새로운 방식들이 도입되며 해소되고 있다. nTop과 프린팅 선도그룹 EOS가 노력중이다.

이번 전시에 많은 SW 기업들이 참가해서 인공지능(AI)을 이용한 부품 설계(Generative Design)를 선보였다. 장비제어, 생산 시스템, 설계, 모사에서 SW의 중요성이 크게 대두되고 있다. 후발 중국마저도 수많은 SW 개발자를 보유하고 있다. 프린팅 분야에서 AI를 활용한 생성형 설계와 모사, 보상 설계 등이 급속도로 발전하고 있어 AI를 이용한 부품의 생산이 가까이 왔다.

▲ LEAP 71은 AI와 결합된 AM을 통해 제조의 압축진화가 가능할 것임을 보여줬다.

▲ LEAP 71은 AI와 결합된 AM을 통해 제조의 압축진화가 가능할 것임을 보여줬다.

두바이에 위치한 LEAP 71은 AI를 이용해 항공우주엔진 부품을 설계하고 3D프린팅으로 제조하여 시험 발사에 성공했다. 이 기업은 이 엔진을 단 3주만에 설계하는 놀라움을 보여주었는데, 이는 ‘Noyron’이라는 인공지능 기반 대규모 컴퓨팅 설계 모델을 활용한 덕분이다.

Noyron은 측정되고 입력된 데이터를 기반으로 설계를 반복적으로 최적화하여 성능예측과 제조공정까지 고려한 엔진 디자인을 도출한다. 즉 3D프린팅의 꽃이라고 불리는 DfAM을 AI로 구현하는 것이다. 실물 제작은 PBF 방식 3D프린터로 구리를 적층해 제작 시간도 대폭 단축 시켰다.

이번 전시에 LEAP 71의 출력물을 구리합금(CuCrZr)으로 모방된 전시물이 다소 보여, 이 또한 제조의 새로운 팬덤이 될 듯 하다. 놀라운 것은 노이론 설계의 이터레이션(Iteration) 시간이 단 15분이라는 것이다! 인공지능이라는 디지털과 프린팅이라는 피지컬의 결합은 제조의 놀라운 시너지를 가져온다! 엔진로켓을 업그레이드 하는데 있어 필요한 몇 달이라는 시간을 15분으로 단축시킴으로써 엄청난 압축 진화가 가능해졌다는 의미다.

부연하면, AM의 정말 무서운 점은 AI DfAM을 이용하여 다른 기술에 비해 압도적인 압축 진화가 가능하다는 점이다. 또 단순히 설계만의 진화가 아니라 Physical 제조가 동반되고 측정된 값이 다시 설계로 바로 보상되어 부품의 진화 속도를 극한까지 끌어올린다는 점이다.

■Physical AI와 3D프린팅 융합, 제조 강국 韓 경쟁력 강화 必

우리 정부는 선진국에서 정의한 피지컬 AI(Physical AI, 이하 PAI)의 정의를 우리 과학과 산업에도 그대로 적용하여 프린팅을 PAI에서 완전히 배제시키는 듯하다. 3D프린팅 기업의 해외진출을 위해 오랫동안 지원해왔던 ‘폼넥스트 한국관’도 그래서 올해가 마지막이다.

AI의 능력이 디지털 세계에서 피지컬 세계로 확장되는 것이 PAI의 본질적 정의이다. 대통령께서 제시하신 ‘AI 3대 강국’ 비전은 약간은 막연해 보인다. 실무에서는 이 비전의 실행 아이템을 구체화해야 하는데, 이 구체화는 각 나라의 사정과 산업을 고려해야 한다.

미국과 독일과 우리나라는 서로의 산업적 환경이 상이하여 모방이나 추종으론 성공하기 힘들다. PAI에서 제시하는 희망적인 산업군인 차량의 자율 주행 즉 오토 파일럿과, 무인제조 자율제조를 위한 AI 생산 로봇 산업군에서 과연 우리나라가 얼마나 우위에 설 수 있을지 냉정하게 검토하기 바란다.

시스템 레벨이 아닌 부품 레벨에서도 인공지능을 활용한 물리 세계 확장이 있어야 제조업 강국인 대한민국의 차별화된 경쟁력이 생길 것이며 여기에 가장 가까이 와 있는 기술 바로 AM임을 10주년을 맞이한 Formnext 현장에서 느낄 수 있었다. 독일 호텔 로비에 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 노래가 울려퍼지고 있었다. 가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것이다. 그러니 가장 한국적인 PAI를 찾아내라 주문한다.

우리는 자타가 공인하는 5천년 활의 나라이다. 그러던 조선이 임진왜란 이후 모두 활을 버리고 총을 택하였다. 지구상에서 화약을 구하기 가장 어려운 나라가 활을 버리고 변소를 긁어 화약을 모아 총을 쏘는 나라가 되었고 나선정벌에서 그 위력이 입증되었다.

백년전쟁(1337~1453년) 당시 아쟁쿠르 전투에서 중기갑으로 무장한 프랑스 귀족으로 구성된 1만5천명의 군대가 6천명의 영국 평민이 쏜 장궁에 궤멸되면서 기사라는 계급과 중세가 역사에서 지워졌다. 천년을 버텨온 동로마의 테오도시우스의 성벽은 오스만의 조잡한 청동대포에 무너졌고(1453년) 중세도 그날 함께 무너졌다.

우리 사피엔스 종족의 상징과도 같은 제조는 이제 냉병기의 시대를 마감하고 열병기의 시대로, 완전한 디지털의 시대로 무인과 자율의 시대로 넘어가고 있다. 강력한 인공지능 설계와 모사 그리고 완전한 표준 디지털 제조인 3D프린팅이 이를 이끌고 있다.

3D프린팅은 문재인 정부의 철 지난 아젠다가 아니다. 국가 생존과 직결되는 제조업의 대전환 물결이다. 이번 전시회에서 선보인 고부가가치의 첨단 부품들은 다른 기술로는 제조하기가 어렵거나 불가능하다. 비석 하나를 세워 막을 수 있는 흐름도 아니거니와 막아서도 안되는 디지털, 무인, 자율제조의 피지컬이다.

새로운 시대로 쾌속질주하고 있는 이웃나라 중국은 ‘Bambu Lab’을 통해 열병기의 잠재력을 완벽하게 입증했다. 이러한 의사결정 구조와 정책 환경을 지닌 이웃이 무섭고도 가끔은 부럽다. 같은 기술에 대해서 나라 안과 밖의 시각이 이렇듯 다르다는 것이 믿기지 않는다.

AI가 ‘생각’하는 데 그쳤다면, 피지컬 AI는 ‘생각하고 행동’할 수 있는 능력이다. 실체가 안 보이는 ‘생각’하는 정책이 행동할 수 있도록 우리 실정에 맞는 디테일한 정책이 요구되는 시점이다.

올해 ‘폼넥스트 2025’는 오픈런으로 시작된 작년의 전시와 달리 전시 후반부 참관이 많아 보였고, 참가업체가 다소 줄기는 하였으나 관람객은 늘었고 기술과 열기에는 성숙함이 보였다.

▲ SLM-NXG 600E로 적층한 램젯 엔진. 빌드 플레이드 600x600x1500mm의 시대가 되었음을 선포하는 듯하다. 적층하는데 5일 22시간이 걸렸다.

▲ SLM-NXG 600E로 적층한 램젯 엔진. 빌드 플레이드 600x600x1500mm의 시대가 되었음을 선포하는 듯하다. 적층하는데 5일 22시간이 걸렸다. ▲ MX3D의 로봇암 방식 WAAM. 빠른 생산성과 가성비를 보여준다.

▲ MX3D의 로봇암 방식 WAAM. 빠른 생산성과 가성비를 보여준다. ▲ 시스템 레벨에서 프린팅의 잠재력(부품 일체화)를 보여준 GE의 터보프롭 엔진 ‘카탈리스트’. 올해 FAA 감항 인증을 획득했다.

▲ 시스템 레벨에서 프린팅의 잠재력(부품 일체화)를 보여준 GE의 터보프롭 엔진 ‘카탈리스트’. 올해 FAA 감항 인증을 획득했다. ▲ LEAP 71은 AI와 결합된 AM을 통해 제조의 압축진화가 가능할 것임을 보여줬다.

▲ LEAP 71은 AI와 결합된 AM을 통해 제조의 압축진화가 가능할 것임을 보여줬다. ▲ 3D프린팅연구조합의 ‘폼넥스트(FORMNEXT) 2025’ 참관단은 적층제조 관련 산학연의 네트워크를 강화할 수 있는 좋은 기회다.

▲ 3D프린팅연구조합의 ‘폼넥스트(FORMNEXT) 2025’ 참관단은 적층제조 관련 산학연의 네트워크를 강화할 수 있는 좋은 기회다.