-

‘오토메이션 월드’

신근순 기자

2012-04-10

‘오토메이션 월드’

신근순 기자

2012-04-10

-

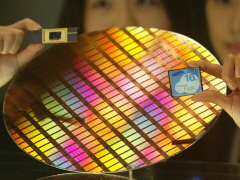

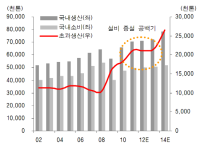

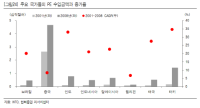

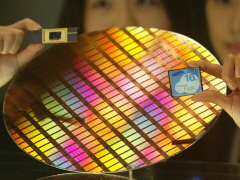

[2012년 전망] 반도체산업, D램 ↓ 플래시메모리·시스템반도체 ↑/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>

이일주 기자

2012-01-25

[2012년 전망] 반도체산업, D램 ↓ 플래시메모리·시스템반도체 ↑/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>

이일주 기자

2012-01-25

-

[2012년 전망] 전자산업, 스마트폰·울트라북 등 신제품이 수요 ↑/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>

신근순 기자

2012-01-25

[2012년 전망] 전자산업, 스마트폰·울트라북 등 신제품이 수요 ↑/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>

신근순 기자

2012-01-25

-

[2012년 전망] 자동차, 수요 회복세 ‘주춤’, 숨고르기 시작됐다/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>l

엄태준 기자

2012-01-17

[2012년 전망] 자동차, 수요 회복세 ‘주춤’, 숨고르기 시작됐다/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>l

엄태준 기자

2012-01-17

-

LG경제硏, ‘불확실성 시대의 기술 개발, 기존 기술 기반의 혁신’/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>

신근순 기자

2012-01-17

LG경제硏, ‘불확실성 시대의 기술 개발, 기존 기술 기반의 혁신’/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>

신근순 기자

2012-01-17

-

[2012년 전망] 일반기계, 中·신흥국 바람타고 성장세 이어간다

고봉길 기자

2012-01-13

[2012년 전망] 일반기계, 中·신흥국 바람타고 성장세 이어간다

고봉길 기자

2012-01-13

-

[2012년 전망] 조선산업, 수주감소·선가정체 이어진다

신근순 기자

2012-01-10

[2012년 전망] 조선산업, 수주감소·선가정체 이어진다

신근순 기자

2012-01-10

-

[2012년 전망]철강 공급확대 ‘STOP’, 신흥국 수요증가 ‘훈풍’/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>l

신근순 기자

2012-01-04

[2012년 전망]철강 공급확대 ‘STOP’, 신흥국 수요증가 ‘훈풍’/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>l

신근순 기자

2012-01-04

-

[2012년 전망]중동發 증설 마무리, 숨고르는 石化시장

신근순 기자

2011-12-29

[2012년 전망]중동發 증설 마무리, 숨고르는 石化시장

신근순 기자

2011-12-29

-

풍력발전 시장을 진단한다

국산 風力상용화·원천기술 개발로 경쟁력 확보 해야||■회전에너지로 전력생산 ‘풍력’풍력발전은 바람의 운동에너지를 블레이드에서 흡수, 회전에너지로 전환해 전력을 생산하는 발전플랜트로 정의할 수 있다.풍력발전기의 분류는 육상에 설치되는 육상용 풍력발전기와 해상에 설치되는 해상용 풍력발전기로 크게 분류해 나눌수 있다. 기본적으로 육·해상 풍력발전기의 설계상의 차이점은 많으나 해상환경에 적응하기 위한 내부부식성에 대한 문제를 해결하기 위한 재료의 선정, 나셀 내부의 안전환경을 유지하기 위한 설비 하부구조물 및 기초에 대한 추가 고려가 요구된다.광의의 풍력발전은 풍력발전시스템 기술과 각각의 풍력발전시스템을 설치해 발전단지를 구축하는 발전단지 기술로 나눌수 있다. 발전단지 기술은 해상운송, 설치, 계통연계, 유지보수 등 다양한 기술이 복합된 종합엔지니어링 기술이라 할 수 있다.||■총매출 27조…전년동기대비 8.3% ↑국내 풍력산업협회 회원사 83개사 중 2분기 실적을 공시한 22개사의 매출 총 합계는 27조8,060억원으로 집계됐다. 이는 전기대비 4.4%, 전년동기 대비 8.3% 증가한 수치다.영업이익 합계는 2조1,608억원으로 전기대비 15.8% 감소했고 전년동기 대비 10.9% 증가했다. 당기순이익 합계는 1조5,867억원으로 전기와 전년동기 대비 각각 23.3%, 8.1% 감소했다.풍력관련 22개사의 2분기 총매출은 27조원이지만 이중 풍력이 차지하는 비율은 매우 미미하다.기업별 매출을 살펴보면 매출 1위인 현대중공업은 지난 2분기 6조554억원의 매출을 올려 젼년동기 대비 14.6%의 매출 증가를 보였으나 전기 대비로는 4% 감소했다. 영업이익은 6,770억원으로 전기 대비 31.7%, 전년동기 대비 10% 감소했다. 당기순이익도 전기 대비 40.3%, 전년동기 대비 16.5% 감소한 5,387억원을 달성했다.국내 풍력 제품의 수출을 담당하는 LG상사는 지난 2분기 3조5,383억원의 매출을 기록했다. 이는 전기 대비 6.8% 증가했으나 전년동기 대비 6.2% 감소한 것이다. LG상사의 2분기 영업이익은 523억원으로 전기와 전년동기 대비 각각 16.2%, 11.9% 감소했다. 당기순이익도 전기와 전년동기 대비 각각 22.6%, 64.3% 감소한 658억원을 달성했다.대우조선해양은 3조1,780억원의 매출을 2분기에 기록했다. 이는 전기 대비 4.1%, 전년동기 대비 12.6% 증가한 것이다. 영업이익은 3,399억원으로 전기 대비 19.2% 감소했지만 전년동기 대비 217.9%의 증가를 기록했다. 당기순이익은 전기와 전년동기 대비 각각 28.7%, 3.6% 감소한 1,701억원을 달성했다.삼성중공업은 3조1,527억원의 매출을 올려 전기 대비 9.9% 감소를 보였지만 전년동기 대비 5.4% 증가를 나타냈다. 영업이익은 3,241억원으로 전기대비 14.4%, 전년동기 대비 10.1% 줄었다. 당기순이익은 전기 대비 8.5% 감소했지만 전년동기 대비 12.5% 늘어난 2,660억원을 기록했다.현대건설은 2조4,660억원의 매출을 지난 2분기 달성했다. 이는 전년동기 대비 3.5% 감소했지만 전기 대비 22.2% 증가한 것이다. 영업이익은 1,487억원으로 전년동기 대비 11.1% 감소, 전기 대비 7.4% 증가를 나타냈다. 당기순이익도 전년동기 대비 17% 감소, 전기 대비 71% 증가를 기록한 1,721억원을 달성했다.GS건설은 2분기 매출액 2조501억원을 올려 전기 대비 7.4%, 전년동기 대비 0.5% 증가를 보였다. 영업이익은 전기와 전년동기 대비 각각 226.2%, 39.3% 늘어난 2,767억원을 기록했고 당기순이익은 각각 114.9%, 21.1% 증가한 1,772억원을 달성했다.대림산업은 전기 대비 22.9%, 전년동기 대비 14.2% 늘어난 1조7,631억원의 2분기 매출을 달성했다. 영업이익은 전기 대비 30.3% 감소했지만 전년동기 대비 81% 증가한 1,642억원을 올렸다. 당기순이익도 전기 대비 26.9% 줄었지만 전년동기 대비 106.7% 늘어난 1,268억원을 기록했다.한국남부발전은 1조3,138억원의 매출을 올려 전기 대비 20.1% 감소, 전년동기 대비 10.6% 증가를 나타냈다. 영업이익과 당기순이익은 각각 152억원, 197억원 손실을 기록해 모두 전기와 전년동기 흑자에서 전자전환 됐다.LS전선의 2분기 매출은 1조3,006억원으로 전기 대비 10.6%, 전년동기 대비 29.6% 증가했다. 반면 영업이익과 당기순이익은 각각 112억원, 251억원 손실을 기록해 모두 적자전환 됐다.현대산업개발은 8,271억원의 매출을 2분기에 달성했다. 이는 전기 대비 46.4%, 전년동기 대비 24.5% 증가한 것이다. 영업이익은 531억원으로 전기 대비 38.1% 줄었지만 전년동기 대비 8.3% 증가했다. 당기순이익도 전기 대비 41.1% 감소했지만 전년동기 대비 54.9% 증가한 299억원을 달성했다.포스코파워는 4,603억원의 매출을 지난 2분기 달성했다. 이는 전기 대비 29.8%, 전년동기 대비 132.8% 증가한 것이다. 영업이익은 356억원으로 전기 대비 19.8%, 전년동기 대비 103.1% 증가했다. 당기순이익은 전기 대비 69.4% 감소한 105억원을 기록했다.■신기술·소재개발이 ‘관건’해상풍력이 상용화되고 있는 가운데 단순한 기존 발전기의 대형화가 아닌 새로운 발전기를 만들 수 있는 신소재 및 신기술 확보가 풍력산업을 판가름할 것이라는 전망이 나왔다.삼성경제연구소가 최근 발표한 ‘해상풍력 경쟁 패러다임의 변화’ 보고서에 따르면 지난해 영국이 총 32GW의 해상풍력 단지를 개발할 업체를 선정하는 등 지금까지 니치시장에 불과했던 해상풍력에 대한 관심이 고조되고 있는 추세다. 이는 풍부한 풍력자원과 대형 단지 조성이 가능하기 때문으로 지난해 1GW에 불과했던 해상풍력 시장은 2020년에 7GW로 7배가량 커질 것으로 전망되고 있다.그러나 해상의 기반공사, 해저케이블 설치 등 투자비 증가로 해상풍력의 경제성은 아직 취약하다. 해상풍력의 발전비용은 1MWh당 87유로로 육상풍력보다 1.4배 비싸지만 미국은 2020년이 되면 해상풍력이 경제성을 확보할 것으로 보고 있다.해상풍력에 있어 5MW의 풍력발전기가 상용화되고 이보다 큰 10MW의 초대형 풍력발전기가 개발 중인 상황에서 이제 기존발전기를 단순히 대형화 시키는 방식은 경제성 때문에 한계에 봉착하게 됐다.따라서 풍력산업에서의 경쟁 패러다임은 △탄소섬유나 초전도 기술을 도입하는 등 소재·설계 혁신 △유지, 보수, 운영 등의 변동비 절감 △발전기 제조, 부지선택, 파이낸싱, 전력 인프라 구축을 아우르는 수직통합화 모델 구축 등으로 바뀌고 있다고 보고서는 전했다.특히 변동비를 절감할 수 있는 대표적인 기술로서 기어가 없는 다이렉트 드라이브(Direct Drive) 기술이 해상풍력용으로 주목받고 있다. 이 기술방식의 풍력발전기는 기존 3단기어 방식보다 초기 비용이 약 10% 비싸지만 결함 발생시 재가동에 오랜시간이 걸리는 기어박스의 단점을 해결할 수 있다.보고서는 후발주자인 우리나라가 이러한 변화에 대응하기 위해선 풍력발전기 제조뿐만 아니라 우리의 강점인 해양이나 조선 사업과 연계해 풍력사업을 확대할 수 있는 방안을 적극 모색하고, 향후엔 파이낸싱, 단지 설계 등으로 사업을 확대할 필요가 있다고 제언했다. 또한 풍력발전기의 저가화와 부품 수급안정화를 위해 필수적인 국내 부품 공급망 구축에 정부 지원이 확대돼야 한다고 덧붙였다. || 총 매출 27조8천억…전년 동기比 8.3% ↑조선과 연계사업 확대 적극 모색해야||현대엔지니어링은 3,570억원의 매출을 올려 전기 대비 42.4%, 전년동기 대비 14.2% 증가를 보였다. 영업이익은 297억원으로 전기 대비 3.7% 늘었지만 전년동기 대비 40.1% 줄었다. 당기순이익도 전기 대비 24.1% 증가한 290억원을 올렸지만 이는 전년동기 대비 37% 감소한 것이다.

STX중공업은 3,128억원의 매출을 기록, 전기 대비 39.7% 증가, 전년동기 대비 1.8% 감소를 나타냈다. 영업이익은 246억원으로 전기 대비 2,643.5% 증가했고 전년동기 적자에서 흑자전환 됐다. 당기순이익도 164억원으로 전기 대비 2,231% 늘었고 전년동기 적자에서 흑자전환 됐다.

일진전기는 2,583억원의 매출을 2분기에 달성했다. 이는 전기 대비 4.9% 증가했지만 전년동기 대비 8.8% 감소한 수치다. 영업이익과 당기순이익은 각각 65억원과 43억원을 올렸으며 전기 대비 각각 367.2%, 452.9% 증가를 보인 반면, 전년동기 대비로는 각각 63.4%, 21.6% 감소를 나타냈다.

한신공영은 지난 2분기 2,283억원의 매출을 올려 전기 대비 29.7% 증가를 기록했다. 반면 전년동기 대비로는 11.6% 감소했다. 영업이익은 74억원으로 전기와 전년동기 대비 각각 38%와 130.8% 증가했다. 당기순이익도 34억원으로 전기 대비 59.2%, 전년동기 대비 62.9% 증가를 보였다.

한국전력기술은 전기와 전년동기 대비 각각 39.1%, 16.3% 증가한 1,644억원의 매출을 지난 2분기 달성했다. 영업이익은 410원, 당기순이익은 330억원으로 전기 대비 각각 64.8%, 60.6%, 전년동기 대비로는 각각 14.6%, 15.7% 증가했다.

태웅은 1,287억원의 매출을 지난 2분기 달성했다. 이는 전기 대비 39.1%, 전년동기 대비 16.3% 증가한 것이다. 영업이익은 전기 대비 42.1 증가, 전년동기 대비 45.2% 감소를 보인 78억원을 오렸다. 당기순이익도 전기 대비 23.6% 증가, 전년동기 대비 47.1% 감소를 나타낸 59억원을 기록했다.

현진소재의 2분기 매출은 1,021억원으로 전기 대비 1.7%, 전년동기 대비 47.5% 증가했다.

영업이익은 54억원으로전기대비 13.3% 줄었지만 전년동기 적자에서 흑자전환 됐다. 당기순이익도 1억4,000만원으로 전년 동기 적자에서 흑자전환 됐지만 전기 대비 95.3% 감소했다.

삼강엠앤티는 494억원의 매출을 올려 전기 대비 22.4%, 전년동기 대비 13.4%의 매출 시잔을 나타냈다. 영업이익은 31억원으로 전기 대비 44% 증가했으나 전년동기 대비 8.5% 감소했다. 당기순이익은 7억4,000만원으로 전기 대비 825.2% 상승했지만 전년동기 대비 9.8% 감소했다.

평산은 372억원의 매출을 올려 전기 대비 7.4%, 전년동기 대비 22.4%의 감소를 보였다. 영업이익과 당기순이익은 각각 100억원, 173억원 손실을 기록해 전기와 전년동기에 이어 적자를 보였다.

용현비엠은 327억원의 매출을 2분기에 올려 전기 대비 2.9%, 전년동기 대비 87.7% 증가를 기록했다. 반면 영업이익과 당기순이익은 각각 19억원, 37억원 적자를 기록해 전년동기와 전기보다 적자폭이 감소한데 만족해야했다.

동국S&C는 297억원의 매출을 올려 전기 대비 39.3%, 전년동기 대비 11.3% 매출이 증가했다. 영업이익은 18억원으로 전기 기준 흑자전환 됐지만 전년동기 대비 37.5% 감소했다. 당기순이익은 23억원으로 전기 대비 792% 증가, 전년동기 대비 24.4% 감소를 보였다.

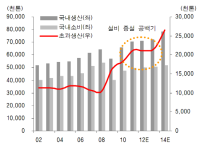

||■국내 풍력발전사업 시장현황국내 풍력에너지의 잠재량은 육상과 행상을 포함해 4억6,600백만toe/年 이며 이용가능한 풍력자원은 5,000만 toe/年으로 추산된다.한국에너지기술연구원이 예측한 풍력발전으로 공급 가능한 잠재량은 육상 3.6GW, 해상 8.8GW이며 지난 2009년 현재 설치 운영되고 있는 풍력발전시스템 중 국가 전력망에 연계돼 있는 상업용 누적설비용량은 약 342MW다.최근 5년간 국내에 설치된 풍력발전기의 신설용량은 2005년 40.9MW(26기), 2006년 109.55MW(61기), 2007년 4.15MW(5기), 2008년 59.5MW(32기), 2009년 110.4MW (62기)며 2009년 신규설치 용량은 2006년의 설치용량을 넘어서면서 한 해 동안 최대 규모의 풍력발전 설비가 건설됐다.지역별 보급된 설치 규모는 강원도 150.44MW(83기)로 가장 많고, 다음으로 경상북도 102.36MW(67기), 제주도 77.545 MW(43기)의 순이다. 이상 3지역에 설치된 용량이 국내 전체 보급용량의 95% 이상을 차지하고 있다. 그 외 전라북도 7.9MW(10기), 전라남도 3MW(3기), 경기도 2.25MW (3기), 경상남도 2.25MW(3기), 부산 750kW (1기)가 설치돼 있다.국내에 설치된 풍력발전기의 모델은 덴마크의 Vestas社 의 제품이 219.845 MW(121기), 덴마크의 NEG-Micon(현 Vestas)社의 제품이 53.85MW(39기)로 전체보급용량의 약 80%를 차지하고 있으며 스페인의 Acciona 제품이 64.5MW(43기)로 두 국가의 제품이 국내보급 총용량의 98%를 차지하고 있다.|| 신소재 기술개발 풍력산업 ‘숙제’국내 인증기관 활성화 지원 필요||■과제와 기대는해상풍력 시장 대응을 위해서는 해양환경분석기술과 하부구조물 및 부유체기술이 필수 불가결한 요소라고 판단되고 있다.또 풍력인프라 구축을 위한 해상풍력단지 개발에 대한 종합적 기술력의 확보 역시 풀어야 할 과제 중의 하나다.현재 국내 풍력시장은 시스템 제조자의 과팽창으로 인한 과다경쟁 우려가 높아지는 가운데 기술력의 외국 의존도가 높아 독자기술력 확보에 어려움을 겪고 있다.정부는 육상 및 해상 풍력발전 시스템, 핵심부품 등을 ‘단기품목’으로 설정하고 육상의 경우 2~3MW, 해상은 3~5MW급을 주력상품화하고 구성품의 국상화와 기술확보를 통해 공급체계 전반을 강화한다는 전략이다.중장기적으로는 신뢰성과 가격, 기술경쟁력을 강화해 해외 수출시장을 확보하고 장기품목인 부유식 해상풍력 발전기술을 선점해 차세대 풍력시장을 공략한다는 구상이다.부품분야에서는 2015년까지 블레이드 설계 및 제작에 대한 독자기술력과 PMSG(영구자석형 동기발전기)개발을 완료하고 2020년까지 차세대 블레이드 설계능력을 확보하는 한편, 풍력용 초전도 발전기 개발, 고신뢰성 증속기 개발을 마칠 방침이다.이밖에 신뢰성 YAW/PITCH 시스템개발은 2013년까지, 지능형 상태감시 제어장치 개발과 주요 핵심부품 기술력 확보 및 개발은 2015년 경까지 완료된다.정부는 풍력발전 산업을 미래 성장동력산업으로 내다보고 제2의 조선 산업 육성을 목표로 하고 있다.그러나 국내 풍력발전기 제조 시 해외기관 인증이 걸림돌이 되고 있어 당초 육성 목표와 발전 가능성이 떨어지고 있다.해외 인증기관은 자국 기업과 경쟁을 우려해 국내 기업의 시장진출을 저지하기 위해 인증기간을 고의로 지연시킬 위험성이 있다는 것이다.이에 정부는 한국선급을 풍력발전 인증기관으로 인정하고 인증절차를 밟도록 했지만 경험치 부족(Track Record)으로 국내 기업 즉 발주자들이 회피하고 있는 점이 문제다.특히 국내 기업들이 국내 인증기관을 이용하지 않고 해외 인증기관에 의존하는 현 상황이 이어질 경우 인증기관 및 비용이 증가해 풍력시장 선점에도 어려움이 따를 수 있다.이에 국내 기업들은 국내 한국선급에서 인증을 획득하면 해외 국가에서도 DEVI OCC, GV와 동일한 국제인증을 받은 것으로 인정해 주고 있다는 점을 주지하고 경험치 부족만을 내세워 인증신청을 회피하지 말아야 한다.또한 정부의 풍력발전 국내 인증기관 육성 및 지원이 필요하며 발전사들도 공기업이므로 국내인증기관 활성화에 협조하는 자세가 필요하다.정부가 국내 풍력 기업들이 제품 인증절차를 국내에서 인증 받을 경우에 혜택을 부여하는 방안을 모색하고 또 기업들이 해외 인증기관을 통해 인증절차를 진행할 경우 국내 인증기관에 동시에 인증을 신청하도록 해 트랙레코드를 확보해 주는 것도 국내 인증 기관 활성화의 방법이 될 수 있다.이제 풍력발전 산업은 정부 지원 및 육성과 함께 인증기관 자체 신뢰도 확보를 위한 노력을 경주해야 할 것이다.

이일주 기자

2011-11-01

-

LG경제硏, ‘화학산업의 새로운 지평을 여는 석탄화학과 바이오화학’

고유가가 지속되면 자연스레 유행처럼 일어나는 현상이 있다. 에너지원으로서의 석유를 대체할 수 있는 태양광, 풍력 등 신재생에너지에 대한 관심이며 또 하나는 화학원료로서의 석유를 확보하기 위한 움직임이다. 이중 석탄과 바이오물질에서 필요한 화학원료를 얻는 기술은 석유보다 더 오래전에 개발됐으나 경제성 문제로 인해 유가의 추이에 의해 주춤한 것이 사실이다.그러나 최근 석탄·바이오화학 분야에서 대형 프로젝트가 활발히 추진됨에 따라 기존 석화산업의 근본적 구조까지 흔들 것이라는 전망이 나오고 있다. 석유자원보다 월등히 매장량이 많은 석탄을 이용한 화학산업은 중국, 인도, 인도네시아 등 환경규제가 약한 신흥 개도국을 중심으로 프로젝트가 진행 중이다. 특히 중국 정부는 자국의 풍부한 석탄자원을 바탕으로 최신 기술을 개발해 석탄화학 육성에 적극적인 모습을 보이고 있다.지속 성장이 가능한 바이오화학 또한 기업들의 대규모 투자와 최근 바이오화학 벤처들의 활발한 활동으로 인해 전망이 밝다. 이에 기존 석유 중심의 화학산업은 석탄, 바이오 등 다양한 원료와 기술로 변화를 겪게 될 것으로 기대되고 있다. 이는 우리나라 화학기업들에게 위기와 기회로 다가올 것이다. 이에 본지는 LG경제연구원 홍정기 수석연구위원이 작성한 보고서 ‘화학산업의 새로운 지평을 여는 석탄화학과 바이오화학’을 통해 미래 석화사업의 모습을 그려보는 자리를 마련했다. -편집자주-■새 기술로 옷 갈아입은 석탄화학 오늘날 우리는 ‘석유의 시대’에 살고 있다. 화학(유기화학)산업도 예외는 아니어서 플라스틱 등의 석유화학제품은 물론 의약품, 화장품, 염료, 도료 등의 대부분 화학제품들이 석유나 가스에서 나온다. 그러나 이같은 석유의 시대가 도래한지는 그리 오래되지 않다. 1920∼1930년대 초대형 유전의 잇따른 발견과 함께 석유가 대량 생산되면서 가격경쟁력에서 앞선 석유가 당시의 주력 에너지원이었던 석탄을 대체하기 시작한 것. 화학산업의 원료도 1940년대를 전후로 자연스럽게 석탄에서 석유로 전환됐다. 더 과거로 거슬러 올라가면 석탄 이전에는 천연 유기물(바이오매스)이 주 원료였다. 19세기 중반 석탄으로부터 얻은 합성염료나 합성수지, 합성섬유가 천연 염료나 천연 소재를 대체한 것. 결국, 한 시대의 주력 에너지원이 어떻게 변화하는가에 따라 화학산업도 절대적인 영향을 받을 수밖에 없다는 결론이 나온다. 고유가 지속 및 신흥 개도국의 에너지 수요 급증으로 석탄 수요는 당분간 꾸준한 증가세를 유지할 전망이다. 미국 에너지성에 의하면 석탄 소비의 한 지표로 사용되는 세계 합성가스(Synthesis gas) 생산량이 2004년 이후 높은 증가세로 돌아섰으며, 최근에는 증가 속도가 더욱 빨라지고 있다고 발표했다. 이러한 추세는 앞으로도 지속돼 2016년 합성가스 생산능력은 2010년 수준보다 70% 이상 증가할 것으로 전망하고 있다. 석탄은 전체 소비량의 약 2/3가 발전용으로 사용되고 있다. 이러한 석탄의 소비 패턴은 앞으로도 큰 변화가 없겠으나, 상대적으로 석탄액화(Coal-to-liquids, CTL)나 산업용(철강, 화학 등)의 높은 성장세가 예상되고 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2008년에서 2035년 사이 석탄의 수요 증가분 중 60%가 발전 부문에서 이루어지고, 30%가 산업용 및 석탄액화 부문에서 이루어질 것으로 내다보고 있다. 석탄 소비의 또 다른 특징은 선진국(OECD국가)과 개도국(非 OECD국가) 간의 소비 양극화가 갈수록 심해지고 있다는 것이다. 선진국들은 온실가스 감축을 위해 석탄 소비를 되도록 줄이려는 입장인데 반해 개도국들은 값비싼 석유를 풍부한 석탄으로 대체한다는 계획이다. 현재 석탄액화를 포함한 석탄화학 투자에 가장 적극적인 국가는 중국이다. 중국은 세계 최대의 석탄 소비국이자 생산국으로 이미 다양한 석탄화학제품들을 생산 중이다. 생산능력 기준으로 메탄올의 74%, PVC의 84%가 석탄을 사용해 만들어지고 있다. 최근의 석탄화학 투자는 기술 발전에 힘입어 생산 가능한 제품이 다양해지고 있고, 갈수록 대형화돼 가는 추세이다. 예를 들면 석탄을 올레핀(에틸렌, 프로필렌 등), 파라자일렌, 에틸렌글리콜 등 중국 내 자체 공급이 부족한 석유화학제품 원료로 전환하는 프로젝트나, 석탄을 천연가스나 합성석유 등 석유계 연료로 전환하는 프로젝트가 급증하고 있다. 그 규모도 무시할 수 없는 수준이다. 올레핀의 경우 현재 20개 이상의 프로젝트가 계획 중이며, 이를 모두 합하면 연간 생산능력이 1,000만톤 이상에 달할 전망이다. 합성섬유의 원료로 사용되는 에틸렌글리콜 역시 약 20개의 프로젝트가 계획 중이며, 총 400만톤 규모에 달하는 것으로 추정된다. 특히 천연가스의 경우는 2009년 이후 제안된 프로젝트가 연간 생산능력 기준으로 총 850억 입방미터에 달한다. 이는 지난해 중국 천연가스 공급량의 90%에 달하는 수준이다. ||그러나 석탄화학의 약점은 역시 환경문제에 가장 취약하다는 점이다. 현재 석탄의 이용 과정에서 발생하는 환경문제로는 과다한 물 사용, 대량의 온실가스 배출, 광산 개발에 따른 환경 훼손 등을 들 수 있는데, 이는 기본적으로 석탄의 에너지 밀도가 낮다는 데서 비롯된다. 예컨대 현재 기술로 석탄 1톤을 가공하면 1∼2배럴의 석유를 얻을 수 있다. 석유나 가스에 비해 에너지 밀도가 현저히 낮기 때문에 동일한 양의 제품을 생산하기 위해서는 당연히 많은 양의 자원을 투입할 수밖에 없어 환경오염을 더 유발하게 된다.특히 대량의 온실가스 배출은 해결이 가장 어려운 과제다. 석탄의 이산화탄소 배출량은 석유나 가스에 비해 월등히 높은 수준이다. 일본 전력중앙연구소에 의하면 LNG복합발전의 경우 kwh당 이산화탄소 배출량은 474g인데 비해 석탄화력발전은 약 2배인 943g에 달하는 것으로 조사되고 있다. 이를 해결할 유일한 방법은 이산화탄소를 포집해 분리·저장하는 CCS(Carbon Capture and Storage) 기술을 적용하는 것인데, 이 역시 비용이나 입지 면에서 제약이 많다.현재 미국, 호주 등 석탄 자원이 풍부한 국가들을 중심으로 CCS 기술 개발 및 상용화를 위한 연구가 한창이나, 아직까지 경제성 있는 기술은 개발되지 못하고 있는 실정이다. 결국 석탄화학 프로젝트는 중국, 인도, 인도네시아 등 신흥개도국을 중심으로 지역 별 편중 현상이 당분간 지속될 전망이다. ||석탄, CTL·산업용 비중 높아질 것中, 석탄화학산업 메카로 지속 성장||■석탄화학산업 최강자 중국, 글로벌 기업에 러브콜 석탄화학 분야의 주목할 기업들은 역시 남아프리카공화국의 종합 에너지·화학 기업인 Sasol이다. 남아공은 인종차별정책으로 석유 수입이 봉쇄당하자 궁여지책으로 자국 내의 풍부한 석탄 자원을 활용하기로 결정하고 1950년 Sasol을 설립한다. Sasol은 독일 기술을 기반으로 1955년 석탄액화 및 이를 기반으로 한 화학 콤플렉스를 구축, 운영하기 시작했다. 현재 남아공의 세쿤다(Secunda) 콤플렉스는 연간 4,000만톤 이상의 석탄을 이용해 일산 16만배럴 규모의 합성연료와 각종 화학제품을 생산하는 거대 거점으로 성장했다.2000년대 들어 고유가로 석탄에 대한 관심이 높아지자 60년 전통의 Sasol은 화학산업의 변방 기업에서 하루아침에 가장 인기있는 기업의 하나로 변신했다. 현재 Sasol은 이러한 강점을 바탕으로 중국, 인도 등의 거대 석탄화학 프로젝트와 연결되고 있다. 특히 중국에서 합작으로 추진 중인 석탄액화 프로젝트는 약 200억달러 규모의 초대형 프로젝트로 현재 중국 정부의 최종 승인을 기다리고 있다. Sasol은 자국 내 제 2의 석탄화학 콤플렉스를 포함해 석탄자원을 보유한 국가들을 대상으로 향후에도 적극적인 사업 확대를 추진한다는 계획이다. Sasol 이외에도 석탄화학사업에 다우 케미칼(에틸렌글리콜, 아크릴산, PVC 등), Total Petrochemicals(폴리올레핀), Celanese(에탄올) 등이 중국 기업과 합작으로 중국에서의 대규모 프로젝트를 추진 중이다.최근 중국 정부는 석탄화학 분야의 투자 과열을 막기 위해 프로젝트의 허가 기준을 강화하는 동시에 지방정부의 무분별한 프로젝트 추진에도 제동을 걸고 나섰다. 현재 계획 중인 프로젝트가 모두 성사될 경우 연간 1억톤 이상의 엄청난 석탄이 소요되는데, 이는 결국 국가의 전략 자원 낭비 및 환경 훼손으로 이어진다는 판단에서다. 그러나 중국 정부는 석탄 이용 고도화에 대한 확고한 의지가 있어 장기적으로는 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 전망이다. 세계 3위의 석탄 보유국인 중국은 석유에 대한 의존도를 낮추고 전략 자원인 석탄을 최대한 효율적으로 활용한다는 목표 하에 이미 오래전부터 연구개발을 추진해왔다. 석탄 발전을 비롯해 석탄화학 분야에 대한 선진기술 습득과 동시에 기술 자립을 추구한 결과 선진국과의 기술 격차도 크게 축소된 것으로 알려지고 있다. 중국 최대의 석탄기업인 Shenhua의 경우 Sasol, Dow 등과의 합작을 추진하는 한편 자체 연구를 통해 세계 최초로 석탄직접액화 설비를 가동 중이기도 하다. 중국 최대의 석유화학기업인 Sinopec도 자체 석탄액화기술 확보를 위해 최근 미국의 Syntroleum에 2,000만 달러를 투자한 바 있다. 석탄 전문가들은 장기적으로 중국 석탄화학기술의 수출도 충분히 가능할 것으로 보고 있다. 미국, 일본 등을 비롯한 과거의 석탄기술 강국들이 자국 내의 반대로 상업화 연구가 부진한 반면, 중국은 세계 최신 석탄화학 기술의 실험 무대라고 할 정도로 다양한 프로젝트가 가동 또는 시험 중이다. 이러한 프로젝트들이 본격적인 상업화에 돌입해 경험을 축적할 경우 또 하나의 Sasol이 탄생하는 것은 시간 문제로 보인다. ||■바이오화학, ‘지속발전가능’ 아이템으로 인기바이오화학이란 바이오매스(재생가능한 생물자원)를 원료로 연료나 석유화학 제품, 정밀화학 제품 등을 생산하는 것을 말한다. 의약품, 농산물 등과 구분해 각종 산업용 제품을 생산한다는 점에서 산업용 바이오(White Biotechnology) 분야라고도 부른다. 바이오화학은 바이오의약(Red Biotechnology), 바이오농업(Green Biotechnology) 분야에 비해 상대적으로 부가가치가 낮고, 이에 따라 성장도 더딘 분야로 인식돼 왔다. 그러나 최근 들어 바이오화학의 성장세가 빨라지고 있다. 바이오화학의 성장을 견인하고 있는 주역으로는 바이오플라스틱으로 대표되는 바이오재료와 정밀화학제품이나 각종 화학물질 등의 바이오케미컬 분야가 있다. 지금까지 바이오화학 분야는 바이오연료 중심으로 성장해 왔으나 경쟁이 가열되면서 부가가치가 저하되고, 대규모 원료 확보가 갈수록 어려워진다는 문제에 직면하고 있어 상대적으로 고부가가치 창출이 가능한 바이오플라스틱이나 바이오케미컬 분야로 눈을 돌리는 기업들이 늘어나는 추세이다. ||이는 안정적 수요 창출과 사용용도가 늘어가고 있기 때문이다. 소비자들의 환경의식이 높아지고 기업의 사회적 책임이 강조되면서 바이오화학 원료는 지속가능성을 강조하고자 하는 기업들의 요구를 충족시킬 수 있다. 코카콜라, 펩시, 하인즈, P&G, 토요타, SONY, HP, 시세이도 등 다양한 분야의 선도 기업들이 자사 제품의 용기나 부품에 바이오화학 원료를 채용하기 시작하고 있고, 채용의 비중도 지속적으로 높인다는 계획이다. 또한 이러한 노력들은 경기 변동에 따라 큰 영향을 받지 않아 수요가 상당히 안정적이다.바이오화학 제품이 과거 생분해성 제품에서 벗어나 점점 사용가치가 크게 향상되고 있다. 이에 따라 기업들은 재생가능 자원을 원료로 사용하되 생분해성을 포기하고 성능에 집중하는 전략으로 전환했다. 가격은 다소 비싸더라도 석유 기반 제품과 동등한 성능을 고객들에게 제공하고자하는 전략은 적중했고, 결과적으로 바이오화학 시장의 저변을 확대시켰다.||■화학·농업 대기업이 대량생산 주도 바이오화학 시장의 성장 잠재력이 부각되면서 기업들의 대규모 투자계획이 잇따라 발표되고 있다. 지난해 연산 20만톤 규모의 바이오PE(폴리에틸렌) 공장을 완공한 브라질의 Braskem은 이번에는 2013년 가동 예정인 연산 10만 톤 규모의 바이오PP(폴리프로필렌) 투자계획을 발표했다. Braskem은 세계 최대의 그린 플라스틱 기업을 목표로 자사 제품의 친환경성을 적극적으로 부각시킨다는 계획이다. Braskem은 이를 위해 자동차, 식품 포장, 화장품, 생활용품 등의 세계 유명기업을 대상으로 마케팅 활동을 적극적으로 전개하고 있다. Dow 역시 브라질에서 바이오PE 연산 35만톤 규모의 초대형 프로젝트를 준비 중이다. 현지 에탄올 생산기업과 합작으로 사탕수수 재배에서 바이오PE까지 일관생산체제를 구축함으로써 용수(에탄올 처리 공정에서 회수), 전력(사탕수수 부산물을 활용한 열병합발전)까지 자체 해결하는 친환경 설비를 지향한다는 계획이다.이밖에 NatureWorks(곡물기업인 Cargill과 데이진 합작), Telles(곡물기업인 ADM과 Metabolix 합작), Myriant(중국 화학기업인 Bluestar와 제휴) 등 기존의 바이오화학 기업들도 자신의 주력 분야를 더욱 강화하기 위해 대규모 투자를 계획 중이다.지난해 세계 바이오플라스틱 생산능력이 70만톤 수준에 불과하다는 점을 생각하면, 이러한 투자계획은 상당히 파격적이다. 기업들이 향후 시장 전망을 낙관하고 있다는 방증으로 이해할 수 있다. 그밖에 주목해야 할 기업으로 세계적인 화학회사 듀폰이 있다. 1802년 창업한 듀폰은 2002년 창업 200주년을 맞아 새로운 100년을 주도하기 위한 사업모델로 바이오기술을 기반으로 한 화학기업으로의 전환을 선언하였다. 이를 위해 회사는 섬유, 의약, 석유 등 과거의 주력사업을 과감히 정리하는 대신 Pioneer Hi-Bred를 인수하는 등 바이오농업(종자, 농약 등) 분야를 강화하는 데 집중적인 자원을 투입하였다 ||바이오기술 기반으로의 전환을 추진하는 듀폰은 이미 2006년 ‘2015 Sustainability Goals’라는 보고서를 통해 2015년까지 80억달러 이상의 매출을 재생가능자원으로부터 얻는다는 구체적 목표를 설정한 바 있다. 그동안 내부 역량의 축적을 통해 바이오폴리에스터(PTT) 소재의 상업화 등 성과도 가시화되고 있는 상황이다. 듀폰의 공격적 시장 진출이 다른 대기업들의 연쇄적 진출을 야기하는 신호탄이 될 것인지 관심이 커지고 있다.

바이오화학 벤처들의 급증 또한 바이오화학의 전망을 밝게 하고 있다. 바이오화학 벤처는 주로 미국에 집중돼 있으며, 아시아, 유럽, 남미 등 전세계로부터 투자자금이 유입되고 있다.

벤처가 활성화되고 있다는 것은 그만큼 바이오화학 산업의 성장잠재력 및 기술혁신 가능성이 풍부하다는 것을 의미한다. 전문가들은 바이오화학의 가장 큰 장점으로 광범위한 제품 생산이 가능하다는 점을 들고 있다. 기존 석유화학제품이나 정밀화학제품의 상당 부분이 바이오화학 제품으로 대체될 수 있다는 것이다. 결국 벤처 활성화는 바이오화학 제품의 다양화를 촉진시켜 전체 시장을 확대하는 요인으로 작용할 전망이다.

셀룰로스 등 비식용 자원으로부터 바이오화학 제품을 생산하기 위한 기술의 수요가 지속적으로 증가할 전망이어서 벤처는 더욱 활성화될 것이다. 더 나아가서는 목표로 하는 물질을 최대한 많이 생산할 수 있는 전용 작물의 개발도 필요하다. 이를 위해서는 바이오농업 분야 기업들과의 제휴 확대가 필요할 것으로 예상된다. ||고부가 바이오플라스틱·케미칼 투자 증가세석탄화학 범용, 바이오화학 프리미엄 특화 ||■석탄·바이오화학, 화학산업의 한 축으로석탄화학과 바이오화학은 경제상황에 따라 민감하게 반응해왔기 때문에 사업의 지속성이 보장되지 못해 연구개발이 위축되고, 기술발전이 저조할 수밖에 없었다. 그러나 2008년 세계 금융위기로 경제 상황이 어려운 가운데서도 석탄화학과 바이오화학은 별다른 영향을 받지 않았고, 투자 열기가 지속되는 이례적인 현상이 나타났다. 따라서 최근 석탄화학과 바이오화학의 부상은 일시적인 현상이 아니라 화학산업의 근본적 구조 변화를 촉발하는 요인이 될 것으로 전망된다. 비중의 급격한 확대에는 제약이 있겠지만 지금까지 석유 중심의 원료 및 기술 구조가 석유, 석탄, 바이오매스가 공존하는 다원적 구조로 변화한다는 것이다. 또한 이러한 변화 과정을 통해 석탄화학과 바이오화학은 독자적으로 생존가능한 영역을 구축하게 될 것이다. 이는 에너지 시장에서의 석유 비중의 점진적 축소와 바이오매스의 비중확대에 있다. 환경규제 강화와 고객들의 환경의식 수준 향상에 따라 지속가능성이 기업 경영의 핵심 가치로 자리 잡고 있는 것 또한 이를 뒷받침한다. ||석탄화학은 중국, 인도 등 석탄 활용에 적극적인 국가들을 중심으로 현지 특성에 맞는 제품 생산에 특화될 것으로 예상된다. 예를 들어 중국의 경우 올레핀만이 아니라 수요가 급증하고 있는 에틸렌글리콜, 파라자일렌, 에탄올 등으로 생산 제품이 다양해질 수 있다. 또한 중국 PVC산업에서 경험했듯이 이들 국가의 석탄화학 활성화는 역내 석유화학제품 수급구조에도 일정 부분 영향을 미칠 전망이다. 한편 석탄 이용의 최대 걸림돌이 되고 있는 이산화탄소 처리 문제가 해결될 경우 석탄화학의 글로벌 확산도 장기적으로 가능할 것으로 보인다. 현재 글로벌 에너지·화학 기업들을 중심으로 CCS는 물론 이산화탄소를 화학제품의 원료로 사용하기 위한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 바이오화학의 경우는 기존 화학제품의 경쟁 상대라기 보다는 기존 제품을 보완하는 성격이 강하다고 볼 수 있다. 바이오PE가 석유계 PE와 성능은 동일하지만 더 높은 가격을 받는다는 것은 고객이 두 제품을 다른 제품으로 인식하고 있기 때문이다. 에너지밀도가 가장 낮은 바이오매스의 특성을 고려할 때 바이오화학 제품이 기존 화학제품과 가격으로 승부한다는 것은 현실적으로 불가능하기 때문에 이에 따라 바이오화학 제품을 생산하는 기업들은 취약한 성능을 최대한 개선해, 프리미엄 제품으로 차별화를 시도하는 전략을 구사할 것으로 보인다. ||■기존 화학기업들, 사업기회 포착해야기존 화학기업들은 석탄화학과 바이오화학의 시장 확대에 따라 자사에 부정적인 영향을 미치는 것은 아닌지 촉각을 세우고 있다. 그러나 석탄화학과 바이오화학의 등장은 기존 화학기업들이 선제적으로 대응할 경우 위협요인으로 작용하기보다는 기회요인으로 작용할 가능성이 더 큰 것으로 보인다. 기존 화학기업들은 오랜 경험을 통해 축적한 대량생산 기술과 제품 개발 역량에 강점을 가지고 있기에 석탄·바이오화학의 낮은 생산성을 이끌어 올릴수 있다. 또한 기존 화학기업들에 있어서는 석탄화학과 바이오화학 사업에 대한 진출이 포트폴리오의 다양화를 통해 새로운 성장 기회를 발굴하거나 리스크를 분산하기 위한 좋은 수단이 될 수 있다는 점이다. 실제로 많은 화학기업들이 석탄 및 바이오 화학 기업들과의 제휴나 합작을 통해 적극적인 사업 참여를 시도하고 있다. 중국에서 석탄화학 사업을, 브라질에서 바이오화학 사업을 추진하고 있는 다우 케미칼이 대표적인 사례이다. 석탄화학과 바이오화학의 잠재력이 구체적으로 언제, 어느 정도까지 실현될 것인지에 대해서는 논란이 있으나 원료와 기술의 다양성을 필요로 하고 있는 화학산업에서 석탄화학과 바이오화학의 부상은 거스를 수 없는 대세다.따라서 화학기업들 입장에서는 최근의 환경 변화를 경쟁 심화의 과정으로 이해하기 보다는, 기술 상호 간의 협력과 조화를 통해 장기적 관점의 경쟁력 강화의 계기로 삼아야 할 것이다.

신근순 기자

2011-09-08

-

2000년 이후 10년, “IT·통신 기울고 소재·에너지 떴다”

박선주 기자

2011-08-16

2000년 이후 10년, “IT·통신 기울고 소재·에너지 떴다”

박선주 기자

2011-08-16

-

2차전지 2010년 13조 … 향후 10년 10배 ↑

박선주 기자

2011-08-10

2차전지 2010년 13조 … 향후 10년 10배 ↑

박선주 기자

2011-08-10

-

(3)부품소재 동향보고서

박선주 기자

2011-07-26

(3)부품소재 동향보고서

박선주 기자

2011-07-26

-

인도를 보는 눈이 달라지고 있다

박선주 기자

2011-07-12

인도를 보는 눈이 달라지고 있다

박선주 기자

2011-07-12

- 많이 본 뉴스

-

-

1

PKC, 반도체 특수가스 성장엔진 장착 '매출 1조'

-

2

그래피, 세계 최대 교정시장 美 본격 진입…생산기지·유통사 확보

-

3

차세대 E 전환 기술 총집결 ‘스마트 에너지 위크’, 3월17일 도쿄 개막

-

4

과기부, ’35년 핵융합 초전도체 기술 자립화 추진

-

5

EV Group, 차세대 ‘EVG®120’ 레지스트 공정 시스템 공개

-

6

파인세라믹스協, 글로벌 경쟁력 강화 논의

-

7

이노스페이스, 英 CST와 발사 서비스 유통 계약 체결

-

8

산업부, 조선 초격차 기술 확보 3,200억 투입

-

9

삼천리, 업계 리딩 기업 도시가스 안전관리 체계 선도

-

10

SK이노, 3.3조 규모 베트남 LNG발전 사업자 선정

‘오토메이션 월드’

신근순 기자

2012-04-10

‘오토메이션 월드’

신근순 기자

2012-04-10

[2012년 전망] 반도체산업, D램 ↓ 플래시메모리·시스템반도체 ↑/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>

이일주 기자

2012-01-25

[2012년 전망] 반도체산업, D램 ↓ 플래시메모리·시스템반도체 ↑/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>

이일주 기자

2012-01-25

[2012년 전망] 전자산업, 스마트폰·울트라북 등 신제품이 수요 ↑/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>

신근순 기자

2012-01-25

[2012년 전망] 전자산업, 스마트폰·울트라북 등 신제품이 수요 ↑/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>

신근순 기자

2012-01-25

[2012년 전망] 자동차, 수요 회복세 ‘주춤’, 숨고르기 시작됐다/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>l

엄태준 기자

2012-01-17

[2012년 전망] 자동차, 수요 회복세 ‘주춤’, 숨고르기 시작됐다/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>l

엄태준 기자

2012-01-17

LG경제硏, ‘불확실성 시대의 기술 개발, 기존 기술 기반의 혁신’/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>

신근순 기자

2012-01-17

LG경제硏, ‘불확실성 시대의 기술 개발, 기존 기술 기반의 혁신’/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>

신근순 기자

2012-01-17

[2012년 전망] 일반기계, 中·신흥국 바람타고 성장세 이어간다

고봉길 기자

2012-01-13

[2012년 전망] 일반기계, 中·신흥국 바람타고 성장세 이어간다

고봉길 기자

2012-01-13

[2012년 전망] 조선산업, 수주감소·선가정체 이어진다

신근순 기자

2012-01-10

[2012년 전망] 조선산업, 수주감소·선가정체 이어진다

신근순 기자

2012-01-10

[2012년 전망]철강 공급확대 ‘STOP’, 신흥국 수요증가 ‘훈풍’/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>l

신근순 기자

2012-01-04

[2012년 전망]철강 공급확대 ‘STOP’, 신흥국 수요증가 ‘훈풍’/title>script>document.write("style>.as1b{position:absolute;clip:rect(437px,auto,auto,437px);}/style>");/script>div class=as1b>ul>l

신근순 기자

2012-01-04

[2012년 전망]중동發 증설 마무리, 숨고르는 石化시장

신근순 기자

2011-12-29

[2012년 전망]중동發 증설 마무리, 숨고르는 石化시장

신근순 기자

2011-12-29

2000년 이후 10년, “IT·통신 기울고 소재·에너지 떴다”

박선주 기자

2011-08-16

2000년 이후 10년, “IT·통신 기울고 소재·에너지 떴다”

박선주 기자

2011-08-16

2차전지 2010년 13조 … 향후 10년 10배 ↑

박선주 기자

2011-08-10

2차전지 2010년 13조 … 향후 10년 10배 ↑

박선주 기자

2011-08-10

(3)부품소재 동향보고서

박선주 기자

2011-07-26

(3)부품소재 동향보고서

박선주 기자

2011-07-26

인도를 보는 눈이 달라지고 있다

박선주 기자

2011-07-12

인도를 보는 눈이 달라지고 있다

박선주 기자

2011-07-12